|

SOMMAIRE Bulletin 178 2è tr 2007 Les festivités du Têt et 48è anniversaire Sauvegarde du passé Echo du Mémoire de l'ALAS. Hommage à Un petit chef d'oeuvre de traduction. Epilogue Les fantomes de Hanoi. Entretien avec Mémoire de l''ALAS. Bon de commande

|

UN PETIT CHEF D'ŒUVRE DE TRADUCTIONA mes enfants et petits-enfants La Cigale et la Fourmi Traduction de Nguyen van Vinh Sceaux, Décembre 2006

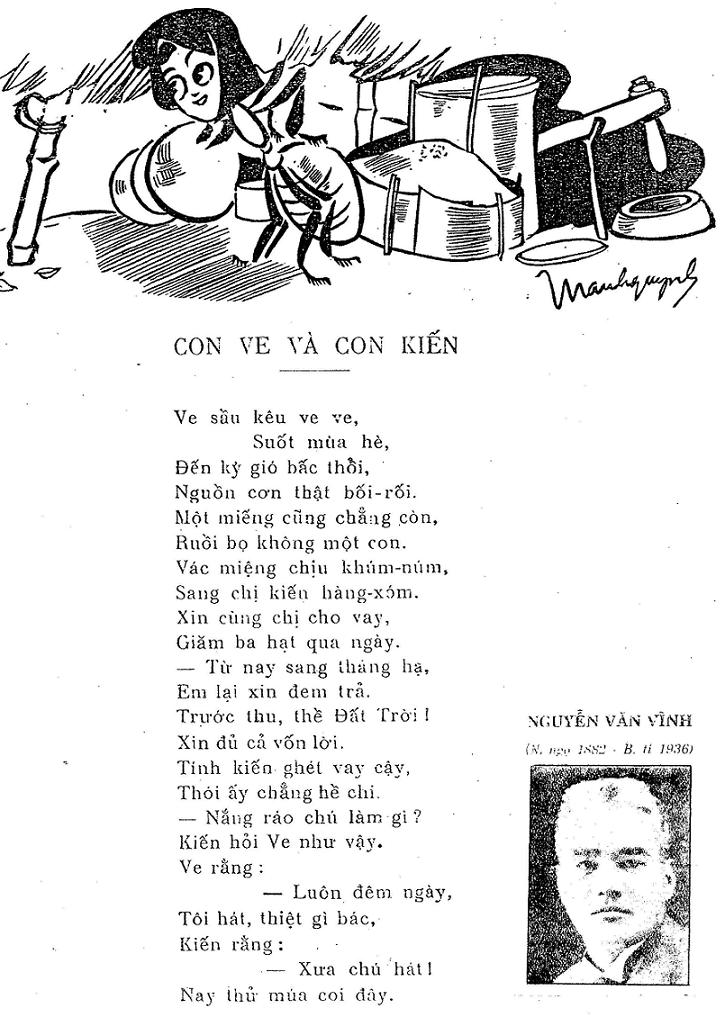

UN PETIT CHEF D'ŒUVRE DE TRADUCTION Il y a 70 ans un grand pionnier de la francophonie disparaît : je voudrais parler de Nguyễn Văn Vĩnh (1882-1936), journaliste, écrivain, poète, homme politique, éditeur et surtout traducteur talentueux et infatigable de grands classiques français, de Rabelais à Victor Hugo en passant par Fénelon, Molière, Perrault, A. Dumas père et fils, Balzac, ainsi que Jean de J'ai le plaisir dans cet article de présenter aux alasiens* la traduction de la première de ces fables, ‘ Cet article, c'est sans prétention aucune, mais seulement dans le cadre d'une nouvelle explication de texte qui me rappelle celles laborieusement concoctées pendant les heures de français au bahut, que je le livre à votre lecture, avec toutefois quelques commentaires qui risqueraient d'irriter certains lecteurs mais aussi, pourquoi pas, d'en faire sourire quelques autres . C'est sans doute pour rendre un hommage appuyé au fabuliste français que Nguyễn Văn Vĩnh (NVV) avait voulu rester le plus fidèle possible à Cette personnalisation s'exprime déjà en français par la mise en majuscules de Cigale et Fourmi, et du côté viêtnamien, Ve et Kiến se débarrassent de l'article con pour devenir aussi des noms propres. NVV a en outre attribué le sexe masculin à Ve (Nắng ráo chú làm gì) et Kiến ne peut être qu'une femme car Ve l'a appelée ‘grande sœur'(Sang chị Kiến hàng xóm). Et pour entériner en quelque sorte cette détermination de sexe des acteurs du drame, le peintre Mạnh Quỳnh, ancien élève de l'Ecole des Beaux-Arts de Hanoi, a joliment illustré la scène dans l'édition 1943 du recueil bilingue. (A propos de cette précieuse édition, je voudrais profiter de l'occasion pour encore une fois, remercier chaleureusement notre amie Roselyne Abeille qui a eu la gentillesse de m'en offrir il y a quelques années une copie de son exemplaire personnel.) Concevoir Ve en garçon et Kiến en fille est tout à fait naturel puisqu'il existe en viêtnamien l'expression ‘phận con ong cái kiến' pour désigner le sort des petites gens, travailleuses et honnêtes mais dont la position sociale est peu enviable. Dans cette expression, con est l'article masculin et cái l'article féminin. NVV a juste remplacé ong (abeille) par ve et avec l'aide de Mạnh Quỳnh, un nouveau regard est désormais jeté sur le couple d'insectes fabulés ! Car depuis lors, avec Soyons plus sérieux. En règle générale, la traduction en vers d'une œuvre poétique n'est pas chose aisée. De ce petit poème du fabuliste français, NVV a réussi à préserver le caractère dramatique de l'action tout en l'agrémentant de couleur locale. Mais l'aspect le plus remarquable de sa traduction, c'est d'avoir voulu rester dans les règles de la versification classique française sans que le texte traduit souffre de manque de concision et de charme poétique. Chez le narrateur LF, il existe toujours une adéquation entre le mot et la chose. Le fabuliste patine son vocabulaire de termes vieillis, retrouve souvent des cocasses expressions de terroir, et le lecteur est contraint de parcourir temps et lieux inconnus, dans un dépaysement constant. Il est sollicité à son tour de recréer la vérité avec son imagination et ses impressions personnelles. Tout l'été, Le poète-traducteur utilise quant à lui le mode pentamétrique et chute aussi harmonieusement au deuxième vers sur trois pieds : Ve sầu kêu ve ve Suốt mùa hè, Cette similitude de structure ne quittera plus le texte traduit jusqu'au dernier vers. Remarquons aussi que le choix de NVV pour le mode pentasyllabique n'est pas fortuit. Il résulte du fait qu'en versification viêtnamienne, les structures suivies en vers de 6 ou de Parlons maintenant des rimes. Auparavant, il serait peut-être nécessaire de faire le parallèle entre les rimes féminines et masculines en versification française d'une part, et les sons ‘bằng' et ‘trắc' en phonétique viêtnamienne qui pourraient leur être respectivement associés d'autre part. En français, sont féminines les rimes terminées par un e atone, et masculines toutes les autres. En viêtnamien, sont classés en ton ou rime bằng les mots écrits sans accent phonique ou avec un accent à intonation douce (dấu huyền), et en trắc tous les autres, généralement de fréquence plus élevée. Ainsi, les rimes des vers de 1 à 4 de la fable sont disposées de la façon suivante, avec annotations M pour rime masculine et F pour rime féminine, B pour rime bằng et T pour rime trắc : Tout l'été, M Suốt mùa hè, B Se trouva fort dépourvue F Đến mùa gió bấc thổi T Quand la bise fut venue F Nguồn cơn thật bối rối T On voit que le traducteur a systématiquement inversé chaque rime masculine française en une rime féminine viêtnamienne et vice versa. Cette disposition en rimes suivies et inversées se poursuit jusqu'au vers Vers 5 14 15 22 Original M M F F M M F F M M F M M F M F F M Traduit B B T T B B T T B B T B BT B T T B La méticulosité du traducteur se poursuit encore plus loin, jusqu'à l'intérieur des vers. C'est le cas du vers 20 où Cigale commence à s'énerver : Je chantais, ne vous déplaise! et où Ve change aussi de ton : Tôi hát, thiệt gì bác ! Ces deux vers, original et traduit, illustrent une parenté très proche entre la versification française et la versification viêtnamienne. Je vous invite à comparer les dispositions des rimes dans les vers suivants : (1) O temps perdu, ô peines dépendues ! (L. Labé)

(2)

. .. au mois de mai, la rose Rendre le ciel jaloux de sa vive couleur Quand l'aube de ses pleurs au point du jour l'arrose .(..) Mais battue ou de pluie, ou d'excessive ardeur Languissante elle meurt, feuille à feuille déclose (Ronsard) La forme (1), appelée vers léonin, comporte une rime entre deux hémistiches et la forme (2), rime batelée (entre fin de vers et fin de césure), sont souvent utilisées par les poètes pour rendre le vers plus chantant. Mais les adages bien connus suivants, qui ne sont pas à proprement parler des vers : Qui vole un oeuf vole un boeuf Qui va à la chasse perd sa place ressemblent beaucoup, avec leurs assonances, à la forme des rimes dorsales (vần lưng) très commune en poésie viêtnamienne et à laquelle NVV a eu recours pour faire répliquer son Ve dans ‘Tôi hát, thiệt gì bác'. Voici encore quelques exemples de rimes dorsales dans les expressions populaires : Cái kiến mày kiện củ khoai… Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm Tây lai ăn khoai cả vỏ… En poétique viêtnamienne, les deux formes de structures classiques les plus répandues sont construites sur les cycles 6–8 (lục bát) et 7-7-6-8 (song thất lục bát) avec rimes caudales et dorsales combinées : 6 Trăm năm trong cõi người ta (rime caudale) 8 Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau (dorsale + caudale) Trải qua một cuộc bể dâu (caudale, du cycle 6-8 suivant) (Kiều) 7 Thuở trời đất nổi cơn gió bụi (caudale) 7 Khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên (dorsale+caudale) 6 Xanh kia thăm thẳm từng trên (caudale) 8 Vì ai xây dựng cho nên nỗi này ! (dorsale + caudale du cycle suivant) (Chinh Phụ Ngâm) Les deux exemples précédents sont les premiers vers de deux longs poèmes classiques du 18è siècle. La place des rimes dorsales ou caudales y est normale, mais souvent les rimes dorsales sont redondantes et riment entre elles pour donner plus de rythme au vers, comme dans cet autre exemple : Bác Dương ôi, thế thôi rồi Nước mây man mác ngậm ngùi lòng ta (Nguyễn Khuyến) Il est peut-être utile de préciser que les deux structures 6-8 et 7-7-6-8 précédentes ainsi que la position de leurs rimes sont spécifiquement viêtnamiennes, en ce sens qu'elles ont existé depuis des siècles et qu'on n'y retrouve aucune influence étrangère. Toutes les fables traduites par NVV à l'exception de Après ces quelques divagations, on pourrait se demander si le texte traduit, avec les multiples contraintes que s'est donné NVV, n'est pas qualitativement à la hauteur du texte français. Oui,je réponds sans hésitation, mais auparavant il me faudra encore divaguer un peu. On sait que la langue viêtnamienne s'est formée et s'est fortifìée autour de deux piliers principaux : ses racines populaires d'une part et le sino-viêtnamien hán-việt (langue hán viêtnamisée) d'autre part, dans les proportions respectives d'environ 35% et de 60%. Les 5% restants sont puisés dans d'autres langues d'origines diverses dont le français avec son intégration souvent pittoresque mais sans problème. Néanmoins, les mots français viêtnamisés font encore une timide incursion dans le langage poétique. Dans le parler populaire et ce que j'appelle le vocabulaire domestique, la part autochtone est restée prépondérante jusqu'à occuper 100% des mots. En revanche, dans tous les autres domaines, éducatif, littéraire, administratif, diplomatique.., le hán-việt est absolument indispensable et souvent majoritaire en proportion. Mais sa façon de s'intégrer en se viêtnamisant dans le langage national est si naturelle que plus personne ne s'en rend compte ! Paradoxalement, la fable traduite par NVV ne rentre pas dans cette catégorie : on n'y trouve aucun mot hán-việt, car tout y est en langage populaire. C'est comme si La performance de Nguyễn Văn Vĩnh pourtant ne s'arrête pas là. Elle est aussi, pour parler le langage du 21ème siècle, numérique! Je me suis amusé à compter le nombre de mots existant dans la fable: même nombre de 108 pour le texte original comme pour le texte traduit. Mais en nombre total de syllabes, il y a un important déséquilibre. Côté LF, ce nombre est de 7*21 + 3 (2è vers)= 150. Côté NVV, il n'est plus que de 5*21 + 3 = 108, c'est-à-dire une économie appréciable de 42 syllabes en passant d'une langue à l'autre. Sans altérer la beauté et la concision des vers originaux. Je crois même que NVV, dans sa traduction, leur a apporté une certaine valeur ajoutée non négligeable de par sa connaissance approfondie du français et du viêtnamien. Pour ne pas aller trop loin dans mes élucubrations, je me limite à décortiquer seulement le premier vers de la traduction : Ve sầu kêu ve ve Le premier ve est une onomatopée devenue nom et ve ve en fin de vers est aussi une onomatopée mais joue le rôle grammatical d'adverbe. Qui d'entre nous, à l'approche de la saison des examens, ne se souvient du chant long, très long mais mélodieux et modulé des cigales hanoïennes qui nous convie au farniente comme une berçeuse ? Ce chant ne ressemble en aucune façon au cri strident et monotone des cigalas provençales qui fatigue à la longue les oreilles des joueurs de pétanque! NVV qui connaît le sud de Mais pourquoi "ve sầu", littéralement "cigale triste" ? Parce que l'âme viêtnamienne depuis toujours est dominée par la tristesse et la nostalgie, sentiments qui résultent des siècles de guerres incessantes, qu'elles aient été intestines, défensives ou expansives. Le chant mélodieux mais entraînant des cigales est perçu dans ces circonstances par l'inconscient de tout un peuple comme une triste litanie sans fin, d'où l'épithète sầu accolée naturellement à ve pour former un seul nom bisyllabique ‘ve sầu'. Comme pour Enfin, il y a encore un point que je voudrais soulever : pourquoi LF ne tire pas de sa fable une moralité ? La réponse est simple : le fabuliste sait pertinemment que la morale est quelque chose de mal défini. Elle n'est pas universelle mais varie avec les religions, les gens et les époques. C'est à chaque lecteur de trouver celle qui lui convienne. Pour ma part, j'estime que par les temps qui courent, la lecture d'une telle fable pourrait être une source d'allégories plus ou moins réalistes. Voici donc la mienne, que je me propose, avec témérité, de vous présenter comme épilogue à cette histoire. EPILOGUE

Ni danser, A quitté Fourmi sa voisine, Ventre creux et mine chagrine. Où peut-elle s'en aller Pour manger et pour chanter ? Mais bien sûr, en Amérique Car c'est un pays magnifique Là où l'on peut et danser et chanter De jour comme de nuit, sans peur de faim crever. Ainsi, portant sa belle voix et sa guitare De la vie, la précarité Et du temps, la morosité. Bien des années après, riche et célèbre Elle revient au pays, encor dans les ténèbres. Reçue par son ex-voisine Elle lui dit, d'une voix qu'on devine Sans chaleur, Mais d'où ne perce aucune aigreur : - C'est grâce à toi, Fourmi, que ma vie a changé Même sans le vouloir, sois-en remerciée. - Ravie de te revoir, Cigale, et de t'entendre. Si vraiment tu veux me remercier Tu n'auras qu'à bien m'apprendre A chanter et à danser ! Hoang Truong Thiên |