BULLETIN 187

1er tr. 2010

Sommaire

Décisions du CA 3-12-2009 -Changements d'adresse Nos peine s- Nos joies - Agenda

In Memoriam - Calendrier du Têt

Le Cercle de l'Alas - Les reaps à Paris

Le Têt à Paris

AG du 27 mars 2010 - Convocation

LA VIE DES SECTIONS

Marseille-Provence - - Nice Côte d'Azur

Sud-Ouest

TET CANH DAN

- Horoscope

- Autour du Têt

- Le calligraphe

- Le nouvel an à Thang Long

- Flâneries avec Ly Toet et Xa Xê

- Un conte du Cambodge

Rencontre du 21-11-2009 aux M.E.P.

Adieu Annamite, Bonjour Vietnamien

Le 9 Mars 1945, 65 ans dejà ...

Evolution de la mode au Vietnam

NOTES DE LECTURE

- Passport pour le Tonkin

- Stèle colonial - Vietnam

-A la découverte des villages de métiers au Vietnam

Message du Trésorier - ALASWEB

Bon de commande : Mémoire et Annuaire de l'ALAS

AUTOUR DU TÊT

En France, où résident environ 300 000 Vietnamiens, depuis plus d’une décennie, le Nouvel An du calendrier lunaire est devenu progressivement une fête populaire. Familles et associations ayant leurs racines par delà les Monts et les Eaux sont, actuellement, en pleins préparatifs. Les « semaines et les quinzaines asiatiques » organisées, avec un succès assuré, par les grandes surfaces débuteront avec le mois de février. Dans certains quartiers de Paris et d’autres grandes villes on pourra admirer, le 14 février, le dragon ondulant, dansant et bondissant au rythme des tam tams et des tambours, escorté de ses supporteurs en costumes traditionnels et rutilants. Les medias donneront un aperçu de ces cortèges évoluant dans une atmosphère d’allégresse communi-cative. Par ces temps de morosité et d’anxiété, c’est bon pour le moral !…

Sous nos cieux, cette fête est généralement perçue comme « le jour de l’an asiatique ». C’est vrai qu’elle est célébrée en même temps dans les pays de l’Asie Orientale ayant adopté le calendrier chinois, mais selon des modes différents, liés à leur situation géographique et à leur histoire. Pour les Vietnamiens, c’est la fête la plus solennelle de l’année. Le « Têt Nguyên Đán » se déroule suivant un rituel enraciné dans la culture profonde de leur pays et de ses valeurs. En effet, s’ils ont adopté bon nombre des coutumes du Nouvel An chinois, ils les ont « vietnamisées » en inventant de nouvelles pratiques puisées dans le trésor folklorique pré-chinois de leur patrimoine culturel. Les Génies de la cuisine, les images du Têt, les gâteaux bánh chưng et le bétel illustrent parfaitement ce constat de Hùu Ngoc(1) . D’où l’idée, puisque c’est la mode aujourd’hui, de vous proposer, chers lecteurs, un quiz autour du Têt à travers quelques unes de ses légendes et coutumes.

QUAND A ÉTÉ CRÉÉ LE CALENDRIER CHINOIS ?

En 2697 av. J.-C., première année du règne de l’Empereur Hoàng Đế, le créateur de l’astronomie chinoise. Nous sommes donc, en 2010, dans la 4.707° année chinoise.

LE TÊT EST-IL COMPARABLE AUX FÊTES DE FIN D’ANNÉE OCCIDENTALE ?

L’origine de Noël est bien antérieure au christianisme. On retrouve cette fête dans toutes les cultures occidentales. Elle avait pour objet la célébration du solstice d’hiver, c'est-à-dire la période de l’année où la durée des jours et de l’ensoleillement diminue. Le Christianisme a adopté cette tradition très ancienne pour fêter la naissance du Christ (« natalis dies », jour de naissance), lui donnant ainsi un caractère religieux. Le Père Noël, d’origine païenne, a conservé sa fonction. A travers le mystère et l’inaccessibilité qui l’entourent, il permet le don, les cadeaux, l’échange gratuit entre les hommes et, pour les enfants, le rêve d’un ailleurs merveilleux, accompagné de jouets..

Dans le calendrier grégorien (calendrier solaire), le passage d’une année à l’autre est fêté à date fixe, le 1er janvier, durant le grand sommeil de la Nature. Cette fête accompagnée de vœux donne lieu à des réjouissances. Dans le calendrier sino-vietnamien (calendrier luni-solaire), la fête du premier jour de l’année (« Têt Cà ») est une fête mobile correspondant à la nouvelle lune, et placée à mi-distance entre le solstice d’hiver et l’équinoxe de printemps, c'est-à-dire entre le 20 janvier exclusivement et le 19 février inclusivement. Le « Têt Nguyên Đán » (fête du Nouvel An lunaire) marque le renouveau de la Nature avec l’arrivée du printemps. C’est une différence fondamentale avec notre Nouvel An.

Le « Têt » dure du premier au septième jour du premier mois, avec trois jours fériés. C’est la fête de « l’aurore, du commencement », c’est la fête du printemps (« xuân »), et avec lui de la jeunesse, des vivants, de l’avenir. De même que les arbres ont perdu leur feuillage desséché et commencent à bourgeonner, l’homme doit se défaire de ses soucis, de ses rancœurs, payer ses dettes pour se forger une âme neuve que symbolisent ses vêtements qui ne sont pax ceux d’hier. C’est aussi la fête des ancêtres, conviés à venir partager l’allégresse générale pendant les quelques jours où elle est d’obligation. Le passage d’une année à l’autre prend ainsi un caractère religieux. La célébration du culte des ancêtres contribue à sanctifier la fête en réunissant les générations, la « gens », sous le même toit. C’est également la fête des vieillards dont elle relève d’un cran le « thọ » (la longévité). Les enfants ne sont pas oubliés. Ils portent les espoirs des générations qui les ont précédés. Chaque enfant reçoit un nombre plus ou moins important d’images populaires qui ont une valeur éducative. De couleurs vives, ces images représentent les travaux des champs, le retour triomphal du rat, nouveau docteur des antiques concours, suivi de sa dame, assise dans son char, un éventail à la main… Elles racontent les épopées tirées de l’histoire nationale : les sœurs « Trưng » et l’héroïne « Triệu An » dans son costume de guerrière en train de poursuivre les bandes d’oppresseurs chinois… la rencontre céleste du Bouvier et de la Tisserande, etc… L’enfant qui les reçoit en tapissera les parois à côté de son lit. On sort pour lui de beaux vêtements qu’il n’a le droit de porter que les jours du « Têt » et que l’on enferme pendant le reste de l’année. Il participe au repas du soir organisé pour le passage de l’ancienne année à la nouvelle, durant lequel les grandes personnes passent en revue les évènements du passé et font des plans pour l’avenir. Il guette avec eux l’arrivée de l’An neuf, non pas pour accueillir quelque génie porteur de jouets des enfants de l’Occident, mais uniquement pour voir comment ses parents reçoivent les nouveaux dieux et le père de famille tirer les chapelets de pétards. Le lendemain, l’aîné des enfants accompagné de tous les jeunes de la famille adressera des compliments aux parents, qui remettront à chacun le « lì xì », don d’argent présenté dans une petite enveloppe rouge (couleur du bonheur) et des oranges. On peut dire que le fête de l’an neuf (nam moi) a les aspects réjouissants du Nouvel An en Occident. Preuve en est l’expression vietnamienne : « Vui như Têt » (joyeux comme le Têt). Mais c’est aussi une fête grave, rituelle, religieuse, solennelle.

ÉTYMOLOGIQUEMENT, QUE SIGNIFIE LE «TÊT» ?

L’appellation populaire du Nouvel An vietnamien est « têt », déformation phonétique du sino-vietnamien « tiêt », nœud d’une tige de bambou, cycle météorologique annuel, saison. Le passage d’une saison à l’autre peut avoir des effets désastreux. La population (agriculteurs en majorité) les exorcisait par des sacrifices et des festivités locales.

« Têt » signifie seulement fête. Il y a aussi plusieurs « têt » dans l’année vietnamienne. Les Alasiens connaissent bien le « Têt trung thu » : fête de la mi-automne célébrée le quinzième jour du huitième mois lunaire. C’est la fête des Enfants, ou encore la « Fête de la lune ». Le « Têt » qui prime tous les autres est celui du Nouvel An (Têt Cà). « Chaque printemps qui vient apporte un message d’optimisme, d’amour, de joie, d’espoir et de confiance en l’homme et la vie » (Hữu Ngọc).

QUELS SONT LES METS ET BOISSONS TRADITIONNELLES DU TÊT ?

A partir du 25° jour du 12° mois lunaire, les familles tuent un cochon. Une partie de la poitrine est destinée à la confection des « bánh chưng ». Comme la Terre porte des arbres, des plantes, des champs et des forêts, leur couleur doit être verte et leur forme carrée. Composés de riz gluant, d’une farce de porc et de doliques verts assaisonnée de poivre, ils sont enveloppés d’une feuille de bananier ou de phrynium (la dong). Leur cuisson demande une douzaine d’heures. Le « bánh chưng » est une spécialité du Nord Viêtnam. « Sa forme carrée est faite de lignes droites en équerre (ngay, thẳng). Elle est le symbole de la droiture et de la loyauté…Dans la famille, la jeune fille se subordonne à son père ; mariée, à son mari ; veuve, à ses fils. D’où l’expression « ba vuông » (les trois carrés symboliques) » Pour les Anciens, la Terre était carrée, un peu comme une rizière, et recouverte de la voûte céleste de forme ronde.

plantes, des champs et des forêts, leur couleur doit être verte et leur forme carrée. Composés de riz gluant, d’une farce de porc et de doliques verts assaisonnée de poivre, ils sont enveloppés d’une feuille de bananier ou de phrynium (la dong). Leur cuisson demande une douzaine d’heures. Le « bánh chưng » est une spécialité du Nord Viêtnam. « Sa forme carrée est faite de lignes droites en équerre (ngay, thẳng). Elle est le symbole de la droiture et de la loyauté…Dans la famille, la jeune fille se subordonne à son père ; mariée, à son mari ; veuve, à ses fils. D’où l’expression « ba vuông » (les trois carrés symboliques) » Pour les Anciens, la Terre était carrée, un peu comme une rizière, et recouverte de la voûte céleste de forme ronde.

Les « bánh têt ou « bánh dầy », spécifiques aux régions du Centre et du Sud, par leur couleur blanche et leur forme circulaire, représentent le Ciel. Composés d’une suite de points équidistants du centre au cœur, ils symbolisent la perfection des sept sentiments humains en même temps qu’une âme bien équilibrée. D’où l’expression « bẩy tròn » (les sept ronds symboliques).

Selon une légende du « Recueil des Etres extraordinaires du Linh Nam », c’est au Prince Lang Liêu que l’on doit le « bánh chưng » qui, inspiré par un Génie, créa la recette. Le sixième roi du Van Lang (2) ,Hung Vuong, avait organisé pour ses fils un concours en vue de sa succession. Gagnerait celui qui ramènerait le plus savoureux des plats. Lang Liêu, le plus pauvre des fils du roi, avec son « bánh chưng », symbole de la Terre nourricière, fut complimenté par son père qui lui céda le trône.

Mais, revenons au cochon. Le « gìo » et le « chả » sont préparés avec la partie la plus maigre. La viande hâchée puis assaisonnée est minutieusement pilée avec un pilon de bois très dur. Pour obtenir le « gìo», on enveloppe la préparation dans une feuille de bananier avant de la faire cuire dans l’eau durant quelques heures. Le « chả » est mijoté dans la graisse.

Le « thịt kho trứng “ (porc au caramel et aux œufs) est confectionné à partir d’un morceau de poitrine de porc, coupé en petits carrés symbolisant la Terre. Les œufs, ronds, représentent le Ciel. Le porc entre aussi dans la préparation du « thit đông » (gelées) Le canard, le pigeon et le poulet sont, pour les Vietnamiens, des mets de choix.

Pour que la famille puisse se désaltérer lors du repas du Têt, un bouillon de poulet, préparé la veille, est servi dégraissé et froid.

Pendant la durée du Têt, on déguste des « mut », pour qu’à leur image l’année soit douce. Ces merveilleux confits, divers et variés, de gingembre, tamarin, graines de lotus, pastèque, papaye, etc. sont accompagnés de fruits de saison. Contrairement à ce que pensent les Occidentaux, le thé n’accompagne pas le repas. Il est servi à la fin Les différents bouillons et soupes servent de boissons. On déguste au début du festin du « choum » et l’après-midi des liqueurs sucrées.

Le Têt est un sommet culinaire, le Vietnamien emploie le verbe « an » (manger) pour dire célébrer le Têt !

QUE FAUT-IL POUR QU’UN « TÊT » SOIT RÉUSSI ?

Selon un dicton, il faut « de la viande grasse, des oignons salés, des sentences parallèles, le « cây nêu » (3) , un « bánh chưng » et que dans la cour éclatent de petits pétards, alors que sur les murs s’étale l’image d’un coq ».

Mais tout change avec le temps ! Ainsi le « cây nêu » est aujourd’hui une coutume quelque peu délaissée, surtout dans le Sud.

*- POURQUOI SALUER « LE TÊT » PAR LE CRÉPITEMENT DE CHAPELETS DE PÉTARDS ?

Parce qu’ils expriment à leur manière l’allégresse des hommes et des animaux quand vient le Printemps. Mais la légende de Na Ông et de sa compagne Na Bà en donne une autre explication. Ces génies malfaisants poursuivaient les humains d’une haine tenace. Pour commettre leurs méfaits, ils recherchaient les ténèbres et redoutaient la lumière et le bruit. Aussi, au moment du « Têt », lorsque les génies tutélaires étaient réunis par l’Empereur de Jade (Ngoc Hoàng), divinité suprême du taoïsme, et que Na Ông et Na Bà étaient particulièrement nocifs, on illuminait la maison et on tirait des pétards pour les mettre en fuite. A l’origine, c’était de simples bambous creux dans lesquels on tassait une charge de poudre.

De là, viendraient les illuminations du Têt, période de lumière et de bruit.

En 1994, le gouvernement vietnamien a interdit la fabrication, la vente et l’emploi des pétards. Des villages entiers vivant exclusivement de leur production ont dû se reconvertir. Grâce à notre ami Vu Van Chuyên, nous avons appris que des crépitements de pétards enregistrés, étaient diffusés par micros sur la voie publique.

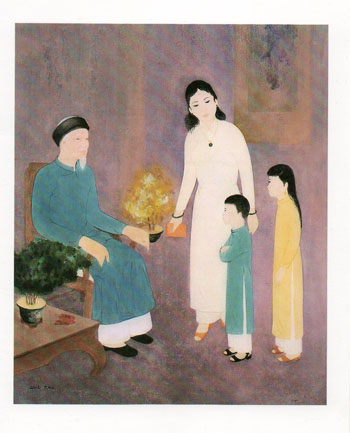

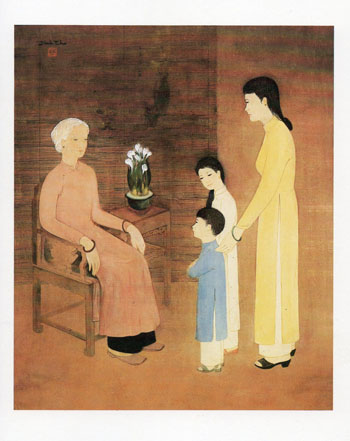

POURQUOI LE « TÊT » EST LE POINT CULMINANT DU CULTE DES ANCÊTRES

|

|

Nombre de rites et de croyances font qu’aujourd’hui encore, de manière générale, les Vietnamiens se sentent liés aux membres de leur parenté vivante, mais aussi aux ancêtres lointains. Le « Têt » est l’occasion d’un pèlerinage aux sources de toute la famille, aux sens large. Père, mère, frères, sœurs, souvent oncles et tantes, grands-parents et parfois arrière-grands-parents s’efforcent d’être ensemble au grand complet, sous le regard des ancêtres. On les honore jusqu’à quatre générations en arrière. Un autel spécifique leur est consacré dans la maison. Portraits, photos ou tablettes avec le nom du défunt permettent de personnaliser leur culte. Sur l’autel décoré, brûlent jour et nuit cierges et baguettes d’encens.

La veille du Têt, par un sacrifice sommaire, les ancêtres sont conviés à revenir sous le toit familial. Deux fois pas jour, ils sont invoqués avec les deux principaux repas auxquels s’ajoutent les offrandes de thé, de fruits, de gâteaux. Ils sont tellement mêlés aux vivants que les visiteurs (parents, amis) ne manquent jamais de leur rendre hommage en se prosternant devant leur autel, avant d’adresser leurs vœux aux vivants. C’est le passé, le présent, l’avenir réunis dans une communion de la famille toute entière.A la fin du 3ème jour du Têt, c’est le grand sacrifice d’Adieu. Les mânes des ancêtres repartent dans l’autre monde, chargés des confidences et des vœux de leurs descendants, qu’ils laissent dans ce monde mais continueront à protéger.

QUELLES SONT LES FLEURS DU « TÊT » ?

-

La fleur de prunier en branche (« mai » ; d’aucuns traduisent ce nom par abricotier) est la fleur du Têt par excellence. Fleurissant à la fin de l’hiver, elle indique le renouveau qui est sur le point de se manifester. Elle symbolise la pureté, les fleurs apparaissant sans feuilles. Rose ou rouge, elle est censée apporter le bonheur et chasser les esprits malfaisants. Lao Tseu, né sous un prunier, en fit son nom d’origine en rapport avec l’immortalité.

Les Vietnamiens d’aujourd’hui ne croient plus beaucoup aux génies qui hantaient leurs lointains ancêtres, mais cultivent un goût de la décoration pour le « Têt ». Certains « lettrés » ou « raffinés » préfèrent les branches de pruniers aux fleurs blanches ou jaunes qui sont d’une particulière beauté.

-

Le narcisse au parfum délicat est un symbole du bonheur et l’expression des souhaits de nouvel an. Les Vietnamiens le dénomment de manière poétique : « Đĩa bạc chén vàng », la tasse d’or à soucoupe d’argent. Les sépales d’un blanc pur se renversent gracieusement en forme de soucoupe tandis que les pétales jaunes d’or s’enroulent et se rassemblent en forme de tasse (4) Comme toujours au Viêtnam, des légendes sont à l’origine de la coutume de fleurir l’autel des Ancêtres ou la maison pour le « Têt ». Voici celle du narcisse, moins connue que celle de la branche de prunier.

Il y a de cela bien longtemps, en Chine, « un père en mourant laissa à ses quatre enfants le soin de partager ses biens. Le patrimoine paternel fut accaparé par les trois aînés au préjudice du benjamin. Un jour que celui-ci se lamentait devant son lot, une parcelle aride, un génie lui apparut et lui dit : « Rassure-toi. Cette terre renferme des bulbes d’une plante très rare. A l’approche du « Têt », il en sortira des fleurs exquises. Vends-les et tu seras riche ». Ainsi fut fait : le benjamin vendit ses fleurs (des narcisses) qui connurent une vogue énorme dans tout le pays. Il devint alors richissime.

Les branches de fleurs de prunier tout comme les bulbes de narcisses font l’objet de soins minutieux chez certains « Anciens », animés d’une étonnante passion. Avant le « Têt », ils disposent, en les orientant les branches de prunier de telle sorte que l’éclosion des fleurs coïncide exactement avec la naissance de la nouvelle année. De même, à partir de tailles savantes opérées sur les bulbes de narcisse, d’autres réalisent un exploit similaire. On dit que parvenir ainsi à obtenir la manifestation visible du Printemps au moment de sa venue serait la promesse, pour l’année entière, de toutes les prospérités pour la famille.

-

Les chrysanthèmes (« cúc ») très appréciés en Extrême-Orient, fleurissent au Viêtnam également au printemps.

-

Il y a aussi l’orchidée, baptisée « fleur royale » par Confucius, le camélia aux couleurs vives, le gardénia, « fleur de l’opulence » pour les Chinois.

Mais trêve d’interrogations sur le « Têt ». Pour terminer, voici deux devinettes sur le Tigre extraites de ma besace du cours élémentaire :

-

lui manger toi, lui manger moi. « cai gi » que nous traduisons par « c’est qui zi çà » ?

R : C’est « Ông Cop ». -

Pourquoi les poules ne pondent pas d’oeuf en Mésopotamie ?

R : Parce qu’il y a le Tigre et l’Euphrate (5) (l’œuf rate).

A présent, chers lecteurs, à vous de jouer.

(1) cf. « A la découverte de la culture vietnamienne » » Editions Thê Gioi, Hà Nôi, 2006

(2) Ancien nom d’un des premiers royaumes Viet comprenant les provinces actuelles du Nord Viêtnam et dont la capitale se trouvait à Phong Châu (province de Vinh Yên). Il fut administré par la légendaire dynastie des Hong Bang (2879-258 av. J.-C.)

cf. “Légende des gâteaux du Têt », Nguyên Viêt Chung, Nguyên Nga, Nguyên Cam – Editions L’Harmattan – 1989.

(3) Au dernier jour de l’année, on plantait dans la cour de chaque maison une perche de bambou haute de cinq à six mètres (cày nêu) portant à son extrémité un cercle de bambou, auquel on attachait des lingots d’or et d’argent en papier, des amulettes et des plaques sonores en terre cuite, destinées à éloigner les démons et les génies malfaisants. Il restait planté pendant sept jours devant la maison qu’il devait protéger. L’origine de cette tradition est rapportée dans les textes anciens :

« Le dernier jour de l’année lunaire, toutes les divinités se réunissent au Palais de Jade pour présenter leurs vœux à l’Empereur Céleste. A la même date, l’Empereur de Jade reçoit le rapport de chaque génie du foyer, le populaire Ong Táo. Privés de leurs génies tutélaires, des divinités des villes, des rivières, des montagnes ou des plaines, les hommes risquent d’être livrés sans défense à la malignité des démons. Cette crainte est d’autant plus vive que, selon une croyance bouddhique, durant le grand rassemblement au Palais de Jade, démons et fantômes sont libérés de l’enfer et lâchés parmi les vivants. »

(4) Citation extraite d’un article de G. Pisier publié dans la revue « Indochine »