BULLETIN 186

3é et 4è tr. 2009

Sommaire

Décisions du CA 11/06/09 - Nouveaux adhérents - Changements d'adresses - Nos peines.

Rencontre du 21-11-09 aux M.E.P.

LA VIE DES SECTIONS

- Marseille-Provence

- Nice Côte d'Azur

- Californie

Le Cercle de l'ALAS-Les Repas à Paris

Echo du mémoire : "Où bat le coeur de Hanoi"

Dossier :

Histoire de la manufacture de HANG KENH

EXPOSITIONS

- Les Buddhas de Shandong

- Arts sacrés du Bhoutan

NOTES DE LECTURE

- Le cygne de Saigon

- Au Zenith

Bon de commande : Mémoire et Annuaire de l'ALAS

DOSSIER

IL ETAIT UNE FOIS . . .

LA MANUFACTURE DE HANG KENH

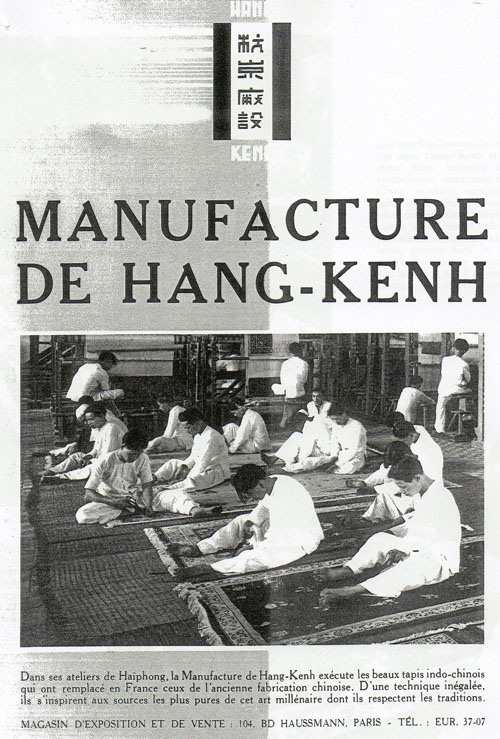

Avoir chez soi un tapis de Hàng Kênh était, en Indochine le symbole d’un goût artistique raffiné et d’une certaine aisance. Les belles demeures en étaient ornées. La beauté de ces tapis aux couleurs harmonieuses en fit la renommée à travers le monde. Pour ma part, je l’ai découverte dans les vitrines du magasin d’exposition et de vente de la Manufacture de Hàng Kênh (1) . On pouvait lire dans sa brochure, en exergue, l’accroche suivante : « Dans ses ateliers de Haïphong, la Manufacture de Hàng Kênh exécute les beaux tapis indo-chinois qui ont remplacé en France ceux de l’ancienne fabrication chinoise. D’une technique inégalée, ils s’inspirent aux sources les plus pures de cet art millénaire dont ils respectent les traditions. »

Après une évocation succincte de l’histoire des tapis chinois, vous pourrez découvrir ou vous remémorer celle des tapis de Hàng Kênh, ces « jardins de laine » aux floraisons féeriques, selon l’expression de Claude Dervenn (2)

DES TAPIS MONGOLS AUX TAPIS CHINOIS

Les tapis sont des éléments familiers dans les cultures d’Orient. En Chine, où la laine était une matière rare, leur production fut longtemps circonscrite aux provinces du Nord-Ouest.. Tapis de tribus nomades, tapis à usage domestique, tapis de monastères, tapis d’apparat, tapis noués de toutes tailles et de toutes formes ont fait la fortune des marchands.

Sous les dynasties de l’Ancien Empire Chinois (249 av.J.C.-580 ap. J.C.), le sol des habitations était en terre battue, couvert de nattes et exceptionnellement de tapis de laine en provenance de l’ Empire Iranien avec lequel l’Empire Han a beaucoup échangé. Ces tapis fabriqués par des nomades ou dans des ateliers ne constituaient pas un art figé. Les contacts qu’ils entretenaient influençaient leurs productions réciproques.

Sous la dynastie des Song (960-1279), des Turcs Ouigours introduisirent en Chine des tapisseries au petit point d’origine copte. Quand les tribus turco-mongoles s’emparèrent de la Chine et fondèrent la dynastie des Yuan en 1271, elles conservèrent et apportèrent avec elles une bonne part de leurs modes de vie, notamment l’usage de vivre, de manger, de recevoir et de tenir conseil sur des tapis et coussins C’est dans les régions du Nord-Ouest (Ning Nia, Gauou, Baotou, Suiyan et Pékin), où elles s’étaient pour la plupart fixées, que naquit la tradition chinoise du tapis.

Avec la dynastie des Qing mandchous, à partir de 1644, le tapis cessa d’être considéré en Chine comme un art mineur des « barbares » nomades de l’Asie Centrale. Dans la seconde moitié du XVIIème siècle, il acquit un droit de cité dans les arts majeurs de la Cour impériale, donc beaucoup plus tard que dans les autres grandes zones de production orientales. Il connut un grand essor en intégrant les canons esthétiques de cette Cour, et en se pliant à ses exigences. L’apogée de sa splendeur se situe entre le XVIIIème et le début du XIXème siècle. Alors que de longue date les tapis d’Orient avaient conquis le monde occidental par le chemin des caravanes, ce n’est guère qu’au XIXème siècle que des amateurs découvrirent la beauté des tapis chinois (3), et s’enthousiasmèrent pour leur aspect décoratif, différent de celui des tapis persans ou turcs, leurs nuances harmonieuses et leurs motifs souvent inspirés de ceux des céramiques.

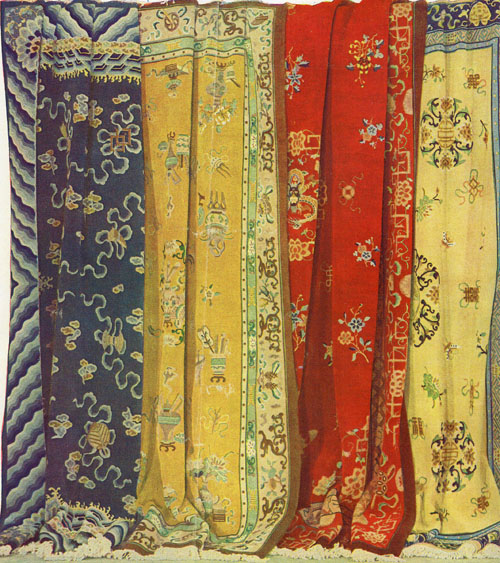

Contrairement aux tapissiers orientaux, les artisans chinois ne chargeaient pas tout le champ de leurs ouvrages de décors complexes. Ils le recouvraient généralement de couleurs (jaune, bleu, blanc, rouge clair, marron ou noir) d’où se détachaient des motifs souvent répétés : dragons, lotus, Terre et Ciel, grues, nuages, licornes etc… Dans ces champs parsemés de signes, se trouvaient de nombreux symboles du taoïsme et du bouddhisme. Des motifs floraux ou géométriques , sans signification autre qu’artistique, remplissaient leur bordure principale en les encadrant de manière superbe. Edgar Poë considérait l’art chinois du tapis comme « un des plus hauts sommets de l’art humain ». Parmi les tapis ayant fait la renommée de la tradition chinoise, et qui ont survécu, seuls quelques très rares exemplaires datent du XVIIème siècle ; tous les autres remontent à une date postérieure.

Au XIXème siècle, leur production entra dans un processus de lent déclin ; surtout après 1860-1870. Les modèles et les motifs traditionnels asservis au goût occidental avec l’introduction de paysages et de personnages à visages humains, l’imitation des tapis floraux français du XVIIème siècle, le remplacement des petits ateliers provinciaux par des manufactures impériales ou des manufactures dirigées par des occidentaux furent les principales causes de la disparition de l’authentique tapis chinois, vers 1920.

Comme nous allons le voir, grâce à la Manufacture indochinoise de Hàng Kênh, cette disparition ne fut pas totale.

LA CREATION DE LA MANUFACTURE DE HANG KENH

En 1930, des Français tentèrent de créer et de développer, en Indochine, une entreprise de tapis de laine à points noués, selon la technique des tapissiers chinois. Mais, faute d’une étude économique et prospective, la Compagnie Texor, créée à cet effet, dût mettre rapidement un terme à son activité.

Il faut souligner qu’avant 1930, l’élevage du mouton, le mot « laine », l’art chinois des tapis étaient quasiment inconnus de la population vietnamienne. On trouvait quelques troupeaux de moutons entre Dalat et Tourcham. Mais faute de soins appropriés, leurs toisons ne pouvaient faire envisager la naissance d’une industrie locale.

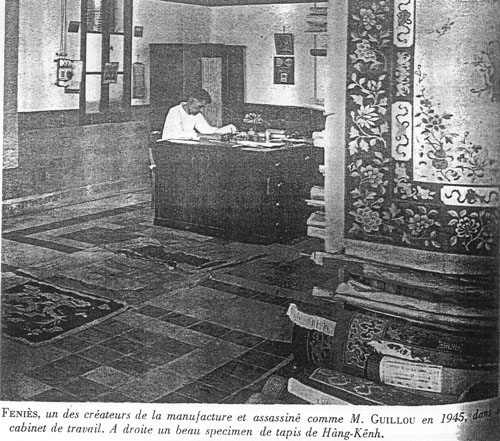

Deux ingénieurs, Georges Féniès et Armand Guillou, qui avaient suivi avec un vif intérêt la brève expérience de la Compagnie Texor, changèrent la donne en se passionnant pour les techniques de fabrication de tapis. Elles représentaient, à leurs yeux, un art authentique. Ces deux centraliens, spécialisés dans le béton, plus compétents assurément dans la construction des barrages que dans celle de métiers à tisser, voyaient aussi dans la production de beaux tapis la possibilité de débouchés intéressants, notamment dans le domaine de l’exportation. Ils avaient en commun un grand désintéressement, pécuniairement parlant, et une si haute et si exigeante conscience professionnelle qu’ils se lancèrent à fond dans une étude minutieuse des procédés de fabrication des tapis et tout particulièrement des tapis chinois. Après quoi, ils élaborèrent un projet ambitieux reposant sur la nécessité de trouver un lieu d’implantation adéquat et la formation complète d’une main-d’œuvre locale qui avait, déjà au départ, une dextérité n’ayant rien à envier à celle des chinois.

En 1932, les premiers ateliers étaient aménagés à Hàng Kênh, dont la manufacture a pris le nom. C’était un village vert et brun, jouxtant Haïphong, bambous, vergers, paillottes, comme il y en a des centaines dans la campagne tonkinoise. A ses débuts, la manufacture comptait quelques dizaines de métiers où, à l’aide de dessinateurs et d’ouvriers venus de la Chine du Nord, allaient être déterminées minutieusement la technique, la formation des ouvriers ainsi que la recherche de débouchés. Une main-d’œuvre qualifiée fut ainsi créée. Selon Claude Dervenn, « elle eut sa récompense et sa fierté, autant que les fondateurs de la manufacture, le jour où les ateliers reçurent l’une des premières visites officielles de S.M. Bao Daï. »

« Maints problèmes techniques durent être résolus en ces premières années. Au choix des laines tient toute la beauté du velours, son chatoiement, sa fermeté qui ne s’écrase pas, sa souplesse. Les premiers filés étaient arrivés tout préparés du Nord de la France… Plus tard, les laines longues et fines des troupeaux d’Australie et d’Argentine devaient se révéler les plus parfaites. »

En 1935, une teinturerie moderne était adjointe à la manufacture. En 1936, elle ouvrait un magasin d’exposition et de vente à Paris. En 1938, son effectif était supérieur à 500 tisseurs sur 100 métiers. En même temps, elle participa à la Société Lainière du Tonkin qui devait l’approvisionner en filés teints. Au début de 1939, était aménagée l’usine de Lam Ha, 150 métiers. Et à la veille de la guerre, pour répondre à la demande croissante des américains, étaient créés des ateliers annexes à Dô Moî.

L’exposition de San Francisco, en 1939, dont les visiteurs ont pu admirer de magnifiques pièces sorties des ateliers de Hàng Kênh, comme les Expositions de Haïphong et de Saïgon confirmèrent à la fois la réussite et la notoriété de la Manufacture de Hàng Kênh.

L’exposition de San Francisco, en 1939, dont les visiteurs ont pu admirer de magnifiques pièces sorties des ateliers de Hàng Kênh, comme les Expositions de Haïphong et de Saïgon confirmèrent à la fois la réussite et la notoriété de la Manufacture de Hàng Kênh.

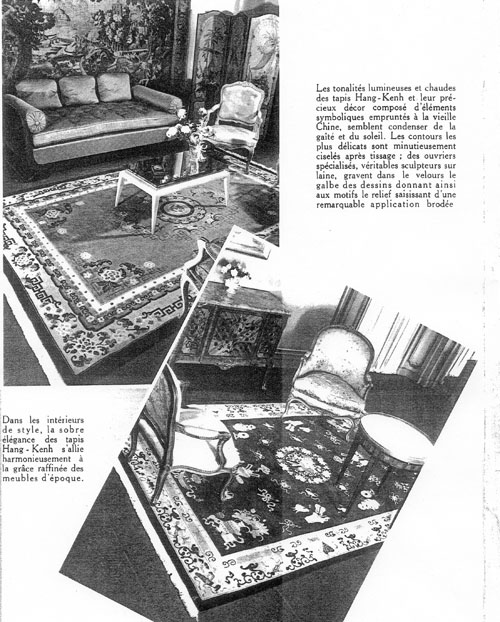

Pour parvenir à cette réussite spectaculaire, il avait fallu choisir les coloris (150 environ) destinés à créer une ambiance, une harmonie avec l’ensemble de ce qui fait un intérieur : murs, mobilier, tableaux, éclairage… Il avait fallu aussi sélectionner des dessins. Cette sélection avait demandé un sens artistique sans erreur qui, selon Claude Dervenn «écartât les hideux tapis d’art » de la Chine contemporaine, pour revenir aux merveilleux décors des grandes pièces du XVIIIe et aux dessins étonnants, si sobres, si actuels, de certains tapis « pré-mings » conservés au Japon. Ils furent maintes fois reproduits, adaptés, jusqu’à ce que soit créé un style de tapis chinois, aux motifs rituels mais allégés dans leur disposition moderne, dont la simplicité, l’élégance raffinée allaient emporter le succès. Ceux-là resteront proprement le style Hàng Kênh. Ils sont véritablement la création originale de la manufacture et de ceux qui en furent les animateurs. Claude Dervenn souligne aussi le degré de perfection atteint dans l’exécution et la ciselure. Aucun tapis sorti des ateliers de Hàng Kênh ne pouvait être confondu avec des imitations de tapis de Chine.

Il avait fallu de la part de Georges Féniès et d’Armand Guillou une ténacité sans faille. Ainsi lorsque la guerre interrompit tout arrivage de laine, ils tentèrent d’utiliser des toisons chinoises en provenance du Tibet. Armand Guillou se rendit à Kunming pour en acheter. Leur traitement pour les débarrasser de la boue, du suint et des crottes, dont elles étaient pétries, s’avéra très difficile et dispendieux. Cependant, une fois lavées, cardées, teintes et tissées, elles donnaient aux champs des tapis des reflets soyeux dont les motifs se détachaient avec plus de relief.

Au début de 1939, les bâtiments de Hàng Kênh, n’étant plus suffisants pour assurer la production, furent cédés à la Société Lainière et les ateliers transférés à Lam Hà. A cette occasion, les ouvriers demandèrent l’organisation d’une grande fête pour écarter les influences néfastes. Manifestation colorée et joyeuse pour le maintien de l’activité de la Manufacture qui les faisait vivre.

LES ATELIERS DE LAM HA

Claude Dervenn en a fait une description très intéressante. C’est un vrai plaisir de partir à leur découverte en sa compagnie. Voici son témoignage :

Claude Dervenn en a fait une description très intéressante. C’est un vrai plaisir de partir à leur découverte en sa compagnie. Voici son témoignage :

«Le site est l’un des plus charmants, aux environs proches de Haïphong. La petite route campagnarde qui conduit à Kiên An atteint à Lam Hà le pont léger jeté sur le Song Lach Tray aux eaux troubles. A gauche, le toit roux et cornu d’un vieux Dinh émerge des verdures qui bordent la rive. A droite, les longs bâtiments clairs de la manufacture ouvraient une file de fenêtres sur la digue où le vent du delta balançait le feuillage des flamboyants… Un curieux portail cintré donnait accès à l’enclos. Des prunus roses fleurissaient les pelouses, des camphriers y faisaient flotter leur arôme poivré, une longue pièce d’eau encadrée de cactées tendait son miroir d’eau verte au reflet d’un petit pont arqué, au centre du fer à cheval formé par les bâtiments crépis de clair.

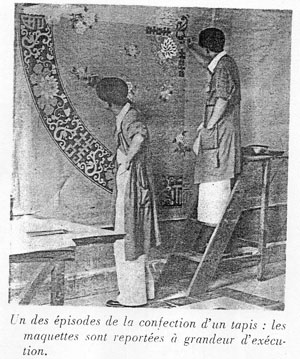

Dans la salle des maquettes, les grands dessinateurs chinois aux politesses cérémonieuses, penchés sur leurs tables, traçaient de la pointe du pinceau les minutieuses miniatures qui étaient ensuite reportées à grandeur d’exécution sur de larges feuilles quadrillées dont, point par point, l’ouvrier suivait le dessin… Au-delà du portail s’ouvrait l’immense atelier dallé de rouge, avec ses métiers alignés par taille décroissante, les plus hauts près du seuil. Entre les rouleaux de bois soutenus par chaque bâti vertical, les fils blancs et serrés de la double chaîne étaient tendus comme ceux d’une harpe. Et chaque harpe avait ses musiciens assis devant elle, deux, trois, parfois quatre pour de vastes surfaces, perchés sur des bancs dont l’échafaudage pittoresque montait avec l’ouvrage en cours, hommes, femmes, en « cai ao » blanc, levant les yeux vers la grande partition colorée de la maquette suspendue au métier. La symphonie silencieuse se jouait à gestes rythmés, rapides, coordonnés – celui qui pince la chaîne, qui y entrelace le fil de laine, qui en presse le nœud d’un coup sec du peigne de bois ; celui qui passe entre les cordes de la harpe la trame de coton pour en assurer la largeur invariable, puis la duite(4) qui en croise les fils ; celui enfin qui tranche à la longueur voulue le double brin de laine pendante. Et les brins sont drus, serrés, jusqu’à couvrir de 100.000 nœuds un seul mètre carré, pour y constituer ce velours merveilleusement doux et uni, plus épais que celui des Persans, plus soyeux que celui des Africains, ce fond lumineux sur lequel, peu à peu, naissent, se composent, se répondent, comme dans un concerto nuancé, les motifs chargés de signification.

Bordures où les caractères du Bonheur et la « chaîne sans fin » de la Chance alternent avec les branchages de chèvrefeuille, le vol des chauves-souris ou des papillons d’heureux augure ; médaillons, bouquets, où le pêcher du printemps, le lotus de l’été, s’allient au chrysanthème, fleur de longévité, et tant d’autres « choses précieuses » ou « objets magiques », emblèmes bouddhiques ou taoïstes, la « Pierre de Jade sonore », la « Roue enflammée » la Flûte, le Coquillage ou les Poissons, le bestiaire fabuleux des Dragons, des Phénix, les huit chevaux légendaires du Roi Ma et le mystérieux « yin yang », principe de l’être.

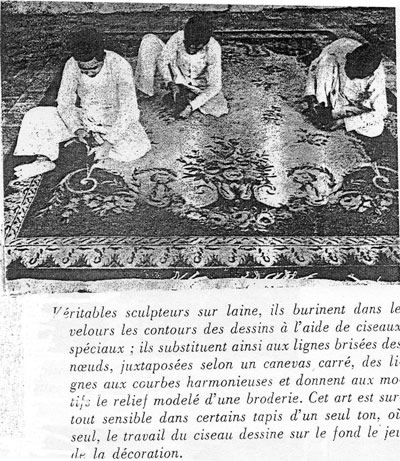

Par leur grande baie, les ateliers donnaient sur la pièce d’eau. Au fond, c’était le domaine exclusif des femmes, peseuses de laine, échantillonneuses de teintes, pelotonneuses, jeunes accroupies dévidant les écheveaux sans hâte, mais promptes au rire. En face, au bout du petit pont, dans la salle des ciseleurs, les tapis descendus des métiers étaient étendus sur le sol. Des hommes – eux seuls – longuement formés par le vieux « caï » chinois, assis, pieds nus à même la pièce à

,

Ces tapis pouvaient être exécutés en tous coloris et dimensions

à terminer,faisaient cliqueter doucement leurs larges ciseaux, suivant du doigt avec une adresse, une précision sans défaut, le contour de chaque motif, si fins, si nets fussent-ils, si simplement tracés, le ciseleur en modelait la courbure, l’imperceptible relief d’un ou deux millimètres parfois, qui leur donnait l’aspect d’applications ou de broderies particulier à l’art chinois.

Lorsque des essais de Savonneries et de tapis français du XVIIIème furent tentés, avec la collaboration de Claude Mahoudeau, cette technique du ciselage souligna encore l’extraordinaire beauté de certaines pièces, restées uniques. Plus encore, quand furent ainsi traités de vastes tapis modernes en un seul ton. Je me souviens de l’immense tapis blanc qui alla orner le fumoir du « Pasteur », au premier voyage qu’il fit à la veille de la guerre. Le peintre Georges Barrière, prix d’Indochine, en avait composé la maquette, un filet aux larges mailles couvrant le centre du tapis était soutenu aux angles par quatre sirènes aux bras nus. Sirènes et filet ne se détachaient du fond ivoire que par l’épaisseur plus haute du velours, par un relief aussi pur, aussi délicatement sculpté que celui d’un bas-relief égyptien … Mais la guerre était là, le « Pasteur » dénudé fit son devoir de transport de troupes – et je n’ai jamais su ce qu’était devenu le tapis aux sirènes.

Tels étaient les ateliers de Lam-Ha ; et ce mot « atelier »… prenait ici un autre sens. Les visiteurs fréquents le savaient bien, les seules rumeurs en étaient le rythme sourd des peignes sur les trames, le frémissement des mains nouant la laine, le jeu cliquetant des ciseaux, des rires de fillettes, un claquement de socques, et quelquefois la mélopée mineure d’une voix sur la digue. Ils trouvaient là une oasis de calme, un jardin, un accueil souriant, une « maison de Pénélope » où s’élaboraient des décors enchantés. »

La guerre, le blocus provoquant l’isolement total de l’Indochine entraînèrent une pénurie de laine et l’arrêt de nombreux métiers. En 1944 des tissages de soie et de jute furent mis en place pour protéger les ouvriers du chômage.

La manufacture put ainsi fonctionner jusqu’au 9 mars 1945. Alors qu’on se mettait à espérer un retour à la vie normale, le 30 novembre 1945, Georges Féniès et Armand Guillou étaient assassinés. L’année suivante, les ateliers de Lam-Ha étaient incendiés et détruits. La manufacture disparut.

Grâce à l’œuvre exemplaire accomplie par ses créateurs, on peut mesurer combien leur histoire, qui se termine aussi tragiquement, est riche d’enseignements pour combattre bien des idées reçues sur la présence française en Indochine.

L.B.

Bibliographie :

« Les routes du tapis » Edith et François-Bernard Huyghe – Editions « Découvertes » Gallimard 2004

N.B. Nous avons découvert, sur Internet, qu’il y a à Hàng Kenh une fabrique de tapisseries employant 300 ouvriers. Cette entreprise exporte sa production à travers le monde.

(1) Quantité de fil de trame insérée dans le tissu et qui va d’une lisière à l’autre (n.d.l.r.)

(2) Auteur d’un article très intéressant qui nous a permis de réaliser ce dossier, publié dans la revue Sud Est

(3) Depuis 1644, ils avaient pourtant été exportés à partir de Canton et de Tien Tsin.

(4) Il se trouvait à Paris, 104 boulevard Haussmann, à deux pas du siège de la Banque de l’Indochine.