SOUVENIRS D'UN PHARMACIEN EN INDOCHINE

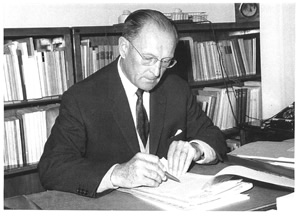

Marcel AUTRET

Alasweb fev 2006

Né en Bretagne en 1909, Marcel Autret fit ses études de Pharmacie à l'Ecole de Santé Navale et (alors) Coloniale de Bordeaux et sa spécialisation au Pharo de Marseille, Pharmacien-Chimiste, lieutenant et juste marié, il partit en 1934 pour son premier poste à l'Institut Pasteur de Hanoï. Rentré fin 1937, il devint père et repartit avec épouse et enfant pour un second séjour à Hanoï où la guerre le maintint jusqu'en mars 1947. Il avait en charge chimie et répression des fraudes, biochimie, microbiologie, chimie analytique, matière médicale, hydrologie ,toxicologie, ainsi que des cours de toxicologie à la Faculté de Médecine qui l'amenèrent à être expert près les Tribunaux et autres corps constitués du Tonkin.

Né en Bretagne en 1909, Marcel Autret fit ses études de Pharmacie à l'Ecole de Santé Navale et (alors) Coloniale de Bordeaux et sa spécialisation au Pharo de Marseille, Pharmacien-Chimiste, lieutenant et juste marié, il partit en 1934 pour son premier poste à l'Institut Pasteur de Hanoï. Rentré fin 1937, il devint père et repartit avec épouse et enfant pour un second séjour à Hanoï où la guerre le maintint jusqu'en mars 1947. Il avait en charge chimie et répression des fraudes, biochimie, microbiologie, chimie analytique, matière médicale, hydrologie ,toxicologie, ainsi que des cours de toxicologie à la Faculté de Médecine qui l'amenèrent à être expert près les Tribunaux et autres corps constitués du Tonkin.

CNRS à Paris jusqu'en 1949, puis il entre à la Division de la Nutrition de la FAO dont le siège était encore à Washington. En 1952 quand toute la FAO s'installa à Rome, Marcel Autret avait alors en charge tous les pays d'Afrique et d'Amérique Latine. La famille se compléta de son second enfant. En 1960 il devint Directeur de la Division de la Nutrition et des Politiques alimentaires avec l'état nutritionnel du monde entier à répertorier et améliorer, évaluant sur place puis mettant en place les plans quinquennaux nutritionnels, et agricoles en découlant pour les pays en voie de développement. Dès les années 50, il fit le lien entre le mal et sa cause, puis il mit en place un programme mondial de diagnostic, puis d'éradication par l'alerte aux gouvernements et l'éducation des mères, du Kwashiorkor, maladie fatale de la carence en protéines du jeune enfant lors du sevrage (qu'il avait rencontrée en Indochine sous le nom de bouffissure d'Annam).

Il fit paraître de très nombreuses publications, mit en place et mena de nombreux Cours de Nutrition, Conférences internationales, Congrès mondiaux, tant en pays francophones qu'anglophones. De nombreuses décorations lui furent décernées, comme la Médaille d'Or de l'Académie de Médecine ou celle du Vietnam pour la Santé. Il prit sa retraite à Nice en 1970 mais resta Consultant pour les grands Organismes internationaux en rapport avec la Santé et l'Agriculture jusqu'aux années 90.

En treize ans d'Indochine, Marcel Autret étudia de nombreuses maladies, spécialement chez l'enfant (et souvent en collaboration avec le Dr Huart) fit une thèse (Prix de Thèse) sur le sang de l'Annamite montrant que les différences de paramètres viennent des carences alimentaires, élabora une table de composition des aliments de l'Indochine qui fait encore référence, mit en place les stations d'épuration des eaux à travers tout le Tonkin, analysa la composition des eaux du Tonkin et en tira une carte d'un réseau d'eaux minérales. Pendant la guerre il mit au point une ration de survie pour les militaires, élabora nombre de produits de remplacement tant chimiques qu'alimentaires, il inventa un camion itinérant pour la stérilisation des eaux des troupes en campagne, etc… Appelé à nouveau au Vietnam dans les années 80 à la fois par la FAO et le Vietnam, il créa à Hanoï l'Institut de Nutrition (dont la bibliothèque porte son nom).

En vingt ans de FAO, regroupant sciences médicales, chimiques, biochimiques, alimentaires, agronomiques, économiques, statistiques et ethno-sociologiques, Marcel Autret fit, de ce qui

n'était qu'une simple fille de la chimie et de la physiologie, la Nutrition moderne, ce splendide carrefour de Sciences qui s'est enfin mis à interpeller le monde scientifique.

Marcel Autret s'est éteint sur la Côte d'Azur en décembre 2001 dans sa 92 ème année. Il venait de sortir un Recueil bibliographique des travaux des Pharmaciens Chimistes du Corps de Santé colonial sur l'Alimentation et la Nutrition dans la France d'Outre-Mer et autres pays en développement entre 1925 et 1985, ainsi que le même Recueil pour les travaux des Médecins du Corps de Santé des Armées.

Arsenic et eau de Javel (1ère partie )

Nous avions quitté la France avec ma famille le 30 Septembre 1938, le lendemain des accords de Munich. La route de Brest à Marseille via Paris, entre deux convois de troupes jusqu'à Lyon, avait été difficile par manque d'essence. Je me souviens néanmoins d'un dîner gastronomique à Saulieu, chez Dumaine, où nous étions descendus par hasard car peu au courant des restaurants étoilés, et de la promenade tardive dans les rues désertes de la petite ville. Il faisait très doux : de deux maisons opposées, aux fenêtres ouvertes, jaillissaient, de l'une les vociférations de Hitler éructant ses menaces dans le discours fameux du Sportpalatz , Et de l'autre les ronflements sonores d'un paisible français, peu soucieux des accords imposés le lendemain à Daladier et Chamberlain.

Après une année à l'Institut Pasteur de Saïgon, nous prenions le train pour Hanoï où nous arrivions la veille du jour de la déclaration de guerre à l'Allemagne. Un séjour de six ans commençait dont nous ne pouvions envisager le cours. Pendant cette période, nous avons connu la présence japonaise qui varia en nombre de six mille hommes en fin 1940 à soixante mille en 1945. A partir du 9 mars, ce fut une véritable occupation, jusqu'en fin août, suivie de l'occupation chinoise jusqu'en mai 1946, le tout sur fond de terrorisme vietminh permanent, malgré l'arrivée des troupes françaises, dans le Nord au début de mars.

La littérature abonde en ouvrages sur la guerre d'Indochine, mais très rares sont ceux sur la vie quotidienne dans notre belle possession d'Asie pendant l'occupation japonaise, puis l'occupation chinoise, c'est-à-dire en gros de 1940 à 1946. Encore faut-il distinguer deux périodes pour les Japonais : .avant le 9 mars 1045, et après cette date jusqu'au 15-20 août.. Pendant la période de juillet 1940 au 9 mars 1945 la vie quotidienne reprit un cours relativement normal pour un temps de guerre et de défaite. Les Japonais semblaient, pour l'homme de la rue, moins présents que les Allemands en France. Malgré la rareté ou l'absence de nouvelles des familles, les bombardements assez fréquents après 1942, les alertes aériennes, la pénurie de toutes les denrées naguère importées, l'Indochine n'a connu la grande détresse matérielle, économique et sociale qu'à partir du 9 mars lorsque l'administration et le pouvoir échappant aux autorités françaises, le pays connut le désordre, l'anarchie, la famine, sans compter les arrestations, la torture par la Kampetaï, digne sœur de la Gestapo. Cela dura jusqu'au lendemain des bombes atomiques de Hiroshima et Nagasaki, et du rescrit impérial qui marqua la fin des combats dans le Pacifique.

J'entends raconter ici quelques souvenirs de cette période japonaise puis chinoise. Mais n'attendez pas des exploits héroïques, plutôt des anecdotes ou des incidents auxquels j'ai été mêlé, mais qui donnent le ton des relations franco-japonaises ou franco-chinoises. Et puis un pharmacien colonial, hors cadres à l'Institut Pasteur, n'a guère l'occasion de se comporter en guerrier. Il peut seulement, outre son travail habituel, participer à l'effort de guerre : fabriquer des produits de remplacement : chimiques, pharmaceutiques, alimentaires, voire industriels. Notons, en passant, qu'il est regrettable que cette contribution si importante des pharmaciens d'Outre-Mer – spécialement en Indochine, où l'isolement fut total et fort long – soit demeuré ignoré de tous en métropole et même au Corps de Santé des Armées. Mais s'ils n'étaient pas à proprement parler des combattants, les pharmaciens des Troupes Coloniales en Indochine ont subi des pertes sensibles pendant la guerre ; sur 18 pharmaciens présents en Indochine entre 1940 et 1947, il faut déplorer deux tués : le pharmacien-Lieutenant-Colonel Clech et le pharmacien-Commandant Coader ; un blessé grave, le pharmacien-Lieutenant Toury, lors d'un bombardement américain qui toucha l'Hôpital Grall à Saïgon, en février 1945 ; trois décès par maladies ou accidents, le pharmacien-Général Audille, les pharmaciens-Commandants Chevalier et Provost, respectivement à Hanoï, Tourane et Saïgon ; un disparu, le Lieutenant Tourette, enlevé par le Viet-Minh quelque part en Annam. Qui se souvient aujourd'hui de ce triste bilan ?

Dès la défaite de la France en juin 1940, et donc avant le départ du Général Catroux, les Japonais, en guerre depuis plus de trois ans en Chine, se montraient pour nous fort menaçants. Ils avaient obtenu l'envoi à Hanoï d'une « Commission de Contrôle » pour négocier puis imposer leurs volontés : ils exigeaient le contrôle immédiat des postes frontières par où la Chine recevait une part importante de son matériel de guerre, en provenance des USA ; ils demandaient le droit de passage au Tonkin pour leurs troupes , pour aller du Kwang-Si où elles s'enlisaient, vers le Yunnan ; ils voulaient un Hôpital en territoire français ; du ravitaillement ; et jusqu'à une coopération armée, que ne pouvaient que refuser le gouvernement français et l'Amiral Decoux qui avait remplacé le Général Catroux, le 20 juillet 1940. Les discussions traînaient en longueur malgré les menaces des Japonais, si bien que ceux-ci, le 22 septembre 1940, débarquaient sur les plages de Doson, près de Haïphong, en même temps que 25 000 hommes attaquaient la garnison de Langson. Après des combats inégaux de Nacham à Langson pas encore fortifié, après des négociations qui visaient, pour nous, à éviter la guerre en cédant le minimum, les Japonais obtinrent satisfaction sur la question des points de contrôle des points de passage vers la Chine du seul matériel de guerre ; mais par force, une fois sur place, ils contrôlèrent aussi les marchandises de toutes sortes quelle qu'en soit l'origine. Ce contrôle s'étendait du port de Haïphong aux frontières du Yunnan, et de Moncay à Lao Kay.

A Hanoï, les Japonais s'installèrent alors en plusieurs points de la périphérie, et en particulier sur un grand terrain vague, qui s'étend au-delà de la rue Marcel Léger, entre l'Institut Pasteur et l'Hôpital Lanessan. Est-ce un hasard ? Ils sont là entre les « Croix-Rouges » les plus visibles de tout Hanoï.

Cela me vaudra un premier ennui. Quelques jours après avoir installé ce qui semble être des magasins d'intendance, ils clôturent par des barbelés la rue jouxtant l'Institut Pasteur dans laquelle nous habitons ; il y a une ouverture gardée par un soldat en armes, juste devant notre maison qui vient d'être incluse dans leur périmètre. Lorsque je rentre ce soir-là, j'ignore ce fait nouveau. Je parlemente ; l'incompréhension est totale. Furieux, je bouscule le soldat. Je ne sais comment je me trouve en possession de son fusil. Je le jette au loin. Ma femme, alertée par les hurlements a ouvert la porte et la bloque. Un officier japonais accourt ; palabres ; tout se calme. Mais dès le lendemain, la maison est réquisitionnée : nous avons 24 heures pour déménager. Cela devait nous arriver deux autres fois : la deuxième, j'obéis ; la troisième : non : j'ai encore aujourd'hui l'ordre d'expulsion daté du 5 août 1945. Cette date vous rappelle-t-elle quelque chose ? Hiroshima, c'était le 6.

C'est peu après la mise en place de la Commission de Contrôle qu'un douanier français de Haïphong, que son diabète amenait souvent au Laboratoire, me fait part de son inquiétude, quant à son approvisionnement en insuline. Je le rassure en lui faisant savoir que la fabrication locale d'insuline sera réalisée (elle le fut en 1942 par le pharmacien-Colonel Cousin, professeur à la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Hanoï). Tandis que je lui fais part de mes propres soucis quant à la durée des réactifs de laboratoire en cas de guerre longue, il m'annonce l'existence dans les docks de Haïphong de stocks de produits chimiques d'origine allemande destinés à la Chine. Quels produits ? Il ne le sait pas, les étiquettes étant en allemand ou en chinois. Je ne me doute pas alors que l'isolement total de l'Indochine va être aussi long ; je suis cependant inquiet car mes réserves ne peuvent durer plus de deux ans. Ces stocks allemands, quelle aubaine ! Négocier leur achat ? Avec qui ? Les autorités françaises ne peuvent disposer de marchandises en transit destinées à un pays ami. Il est bien question d'une Commission allemande d'armistice qui doit venir s'assurer des biens allemands dans le pays. Quelle sera son attitude ? Après un jour ou deux de cogitation, je me rends à Haïphong pour plus d'information. En fin de compte, le douanier et moi, nous décidons que l'enlèvement des produits chimiques d'origine allemande n'est pas impossible et que les suites éventuelles ne seraient pas trop graves en cas d'échec. Quoiqu'il en soit, nous décidons de prendre les risques, et tout de suite, avant la venue de la Commission allemande. L'Ingénieur en chef des Travaux Publics de Haïphong me promet un camion avec chauffeur. La date de l'opération est fixée au lundi suivant. En attendant, je rentre chez moi à Hanoi

La veille du jour « J », le douanier me fait savoir que les Japonais ont installé une garde armée à la porte des docks ; le coup devient plus difficile que prévu. Néanmoins, toute prudence balayée par un solide optimisme, nous décidons de maintenir l'opération, et je crois bon d'y aller en uniforme, espérant impressionner favorablement la garde japonaise. Le lendemain matin, debout sur le marchepied du camion au fanion tricolore, je fais un grand signe des bras au Japonais de service pour qu'il m'ouvre la grille des docks. Il me regarde, alerte la garde : vingt secondes d'angoisse… deux soldats apparaissent, ils ouvrent à deux battants l'entrée ! Ouf !

Le douanier est au rendez-vous avec ses coolies . L'identification des produits d'intérêt est facile pour les cartons, caisses, fûts, étiquetés en allemand. On charge également une grande caisse où je crois comprendre « optique » et des fûts chargés de perchloron. Puis – et je suppose que c'est là un réflexe et le comportement de tout pirate – comme il y avait encore de la place, je remplis le camion de fûts à étiquette en chinois, dont je me réserve de faire plus tard l'identification : si le contenu est utile en Chine au point de le faire venir d'Allemagne, il le sera aussi au Tonkin. La sortie des docks avec le même cérémonial et les mêmes émotions qu'à l'entrée qu'à l'entrée est sans problème. Je ramène le camion à l'Hôpital en vue d'un premier inventaire rapide. Je laisse à mon camarade Mercat quantité de médicaments et 25 fûts de polysulfure de potassium qui permettra le traitement de milliers de galeux. Je laisse aux Travaux Publics une tonne de perchloron : ce qui prolongera de plusieurs mois la stérilisation des eaux de la ville de Haïphong. J'emporte tout le reste à Hanoï. J'y trouve, après analyse, une grande partie des produits qui sont nécessaires en chimie biologique et en chimie alimentaire et qui vont aussi dépanner mes collègues des Laboratoires d'Armée, des Mines et de la Faculté de Médecine et Pharmacie, pendant les quatre longues années d'isolement qui vont suivre. J'y trouve aussi de quoi constituer la petite pharmacie du personnel de l'Institut Pasteur et j'ai gardé quelques fûts de perchloron pour les besoins propres de l'Institut. Enfin la grande caisse contient un superbe microscope d'une puissance que n'a aucun des nôtres. L'Institut n'en veut pas, étant donnée son origine. Mon ami le Docteur Maurice Riou, médecin Lieutenant-Colonel, est tout heureux de l'accepter pour le laboratoire de l'Hôpital Lanessan.

Après distribution, il me reste sur les bras – c'est le cas de le dire – vingt fûts de 25 kgs de ce que j'appellerai ici « Arsenic » par commodité. Aussitôt la question se pose : qu'entendaient faire les Chinois de ce poison que je rencontre assez souvent dans les expertises toxicologiques demandées par les Tribunaux. Pensaient-ils déjà à une guerre chimique ? Comment utiliseraient-ils cet arsenic ? Dans les puits de villages ? Dans un réseau de distribution d'eau d'une petite ville ? ou d'un camp japonais ? Je suis peu enclin à croire aux possibilités d'utiliser ce poison pour des actions de grande envergure. Je consulte une série de manuels et de vieilles publications de chimie, dont l'Institut Pasteur a hérité avec l'ancien Laboratoire de Bactériologie et Parasitologie du Protectorat où ont oeuvré nos grands anciens, Constant Mathis et Marcel Léger, puis Bablet, fondateur et premier Directeur de l'institut Pasteur de Hanoï. J'y ai trouvé déjà nombre de vieilles recettes pour la préparation de produits de remplacement. Cette fois aussi ma quête est fructueuse et j'apprends que l'arsenic entre dans la fabrication de peintures pour protéger contre les tarets les carènes en bois des bateaux circulant en eaux douces. Rassuré quant aux intentions non criminelles des Chinois, j'offre mon stock d'arsenic aux Travaux Publics, à la Société des Transports Fluviaux. Nul n'en a l'usage. Je le laisse dans les magasins de l'Institut, correctement étiqueté « Arsenic-Danger », dans l'attente improbable d'un utilisateur sérieux.

Et je l'oublie pendant quatre ans. Exactement jusqu'en mars 1945. De nombreux auteurs ayant vécu la nuit du 9 mars et les semaines et les mois qui suivirent, ont raconté les événements et les scènes dont ils ont été acteurs, témoins ou victimes. Je ne reviens pas sur ces faits, du moins dans cette note.

A Hanoï, les combats durent deux jours. La Citadelle qui n'en a que le nom, a dû se rendre, à court de munitions, avec de nombreux tués et blessés. Les vaincus ont eu droit au salut des vainqueurs. Le gros des forces françaises qui s'est retiré hors du Delta, sur les axes Rivière Noire, Rivière Claire conduisant aux frontières, ont pu, après deux à trois mois de combats très meurtriers, atteindre la Chine. Les survivants espèrent en repartir pour reconquérir Tonkin et Laos. Hélas, Américains et Chinois en décideront autrement.

A Hanoi, l'Institut Pasteur, défendu par un vieux gardien Bengali, a été pris d'assaut dans la nuit du 9 mars, par un groupe de combat, composé des médecins, pharmaciens, chimistes et infirmiers japonais armés comme des soldats, et qui va dès lors l'occuper. Précisons, pour la petite histoire que des hommes du Service de Santé enfreignant ainsi les lois de la guerre et les accords de la Convention de Genève, seront les premiers à porter sans vergogne le brassard de la Croix-Rouge dès que les choses iront mal pour eux.

Après quelques jours de bousculades et d'incidents divers, la vie reprend une fois de plus son cours. Les membres du Corps de santé hors cadres ont été recensés mais laissés dans leurs fonctions civiles : Hôpitaux, Institut Pasteur, Facultés. Les Japonais se sont installés dans l'Institut et ses dépendances, mais occupent seulement un bureau, un laboratoire de microbiologie et un laboratoire des eaux. Sur mes quatre laboratoires ils n'en occupent donc qu'un seul où se sont installés un pharmacien-Lieutenant, un chimiste et cinq ou six préparateurs. Je veux garder accès à ce laboratoire, sous prétexte que les grandes étuves qui s'y trouvent pour l'incubation des eaux analysées ne peuvent se transporter ailleurs sans gros travaux de conduites électriques. En fait cela va me permettre de savoir ce qu'ils y font. Une existence sans regards, sans paroles, chacun ignorant l'autre, commence.

Nous y sommes encore en mars, lorsque le médecin-Colonel Montagné, médecin chef de l'Hôpital de Lanessan me fait savoir que les Japonais recherchent d'éventuels dépôts de produits arsénicaux. Ils ont fouillé l'Hôpital et sa Pharmacie, ainsi que plusieurs pharmacies en ville. Ils auraient, me dit-il, trouvé de l'arsenic dans les huiles de table et dans les eaux de la ville. Il ajoute que ma qualité de Chargé de Cours de Toxicologie à la Faculté de Pharmacie me vaudra sans doute interrogatoire et perquisitions à l'Institut Pasteur.

Je ne crois toujours pas à la possibilité d'empoisonner par l'arsenic les 25 000 m3 quotidiens d'eaux de la ville de Hanoï., ni même les deux réservoirs de 1 250m3 chacun. En effet, pour une consommation d'un litre/jour par personne, et la dose léthale étant de 20 centigrammes pour l'homme, il faudrait disposer de cinq tonnes par jour d'arsenic pour l'ensemble du réseau, ou de 250 kilos pour un seul réservoir. Action impossible pour l'ensemble du réseau, et très difficile pour les réservoirs. Quant à l'huile, il faudrait y ajouter 4 grammes d'arsenic par litre, chose possible, mais à action limitée dans ses effets. Mais mes convictions sont une chose ; convaincre les Japonais en serait une autre. Aussi, en attendant une interpellation probable, je fais immédiatement deux choses. Je camoufle l'arsenic en mettant en surface dans chacun des fûts une bonne couche de perchloron. Ainsi, me dis-je, si les Japonais ouvrent les fûts, ils sentiront le chlore, et trouveront le contenu conforme à l'étiquette « perchloron » que je substitue à l'ancienne. Je ne pensais même pas alors que s'ils procédaient à une analyse sérieuse, ils découvriraient l'arsenic, et l'intention délibérée de tromperie renforcerait leur idée d'un empoisonnement par l'arsenic mêlé au perchloron de la stérilisation des eaux.. Ce faisant, j'ai commis une grosse bêtise, comme on le verra tout à l'heure. Enfin, je procède à la recherche de l'arsenic dans une trentaine d'échantillons d'eaux prélevés au départ de l'usine et des réservoirs et sur divers points du réseau de distribution. De même, j'examine une vingtaine d'échantillons d'huiles de table et d'huiles d'arachide, de coco et de sésame, seules huiles du commerce à l'époque.

Tous les examens sont négatifs. Je conclus donc à une rumeur infondée ou à des conclusions établies sur la base d'une méthode analytique défectueuse.

Mais comment le faire savoir aux Japonais, avec lesquels nous ne communiquons pas et dont je suis censé ignorer les craintes et les recherches ? Et puis ne vaut-il pas mieux les laisser vivre avec leurs inquiétudes ? Oui, sans doute. Mais l'arsenic, même camouflé est toujours dans les magasins. Aussi, je décide de les informer, indirectement. Je rédige un rapport intitulé : « Recherche de l'arsenic dans les eaux de la ville et les huiles de table du commerce ». La conclusion en est : « Je peux affirmer en toute certitude que les eaux de la ville de Hanoï ne renferment pas d'arsenic. De même les huiles de table, et les huiles d'arachide, de coco, de sésame sont exemptes de toute trace d'arsenic. Les rumeurs qui courent en ville sont donc fausses et doivent être démenties. Si même un quelconque laboratoire a pu conclure différemment, ce ne peut être que par une technique non sélective ou par une erreur expérimentale,» et je laisse traîner une copie du rapport sur le bureau de mon secrétaire, une autre sur le mien, aucun n'étant fermé à clé.

Et l'on ne parla plus d'arsenic. En tout cas, je ne fus jamais interrogé et il n'y eut pas de perquisition dans les magasins de l'Institut, du moins à ma connaissance, car les Japonais qui logeaient dans la maison du Directeur et ses dépendances avaient accès partout la nuit. Je ne me faisais pas d'illusions là-dessus.

Un mois ou deux passent. L'Institut connaît son calme habituel ; troublé seulement par les alertes aériennes de plus en plus fréquentes. Les Japonais poursuivent une insaisissable strychnine ou analysent les médicaments sous étiquettes codées qu'ils ont pris dans nos pharmacies d'approvisionnement, et dont ils n'ont pas la clé de code. Pour moi, la routine du travail quotidien.

Et soudain, par un très chaud après-midi de mai, le silence de nos laboratoires est troublé par une explosion. Grenade ? Coup de fusil ? Petite bombe ? Personne ne réagit. Bientôt une deuxième, puis une troisième explosion. Cela semble provenir du parc de l'Institut ou du rez-de-chaussée où sont nos magasins et plus précisément de la salle aux produits chimiques. Je m'y rends aussitôt. Il y règne une atmosphère de chlore insupportable. Les fûts d'arsenic auxquels j'avais ajouté du perchloron ont explosé. J'aurais dû, bien sûr, penser à la réaction anhydride arsénieux-hypochlorite de calcium (perchloron), et d'autant plus qu'on l'utilise tous les jours pour le dosage du chlore résiduel dans les eaux javellisées. Mais j'avais pensé que la réaction ne se produirait pas entre produits secs. Erreur. Vite, avec deux préparateurs, nous traînons les fûts vers la grande laverie de l'Institut, et en deux heures leur contenu a disparu dans les égouts. Les Japonais n'ont pas manifesté la moindre curiosité. Je respire ; même si le lendemain mon visage et mes bras pèlent, brûlés par le chlore. Ceux des préparateurs aussi. Fini, disparu, cet arsenic…

Quelques jours plus tard, alerte ! Alerte à la peste. Les habitants du quartier populaire Armand Rousseau, voisin de l'Institut Pasteur, signalent la présence de quantités de rats crevés. Les Japonais s'activent à la recherche du bacille pesteux, dont leur Kitasato a longtemps disputé à Yersin la découverte. L'Institut Pasteur recherche aussi le bacille de Yersin, mais sans affolement car j'informe aussitôt le Directeur de l'Institut de ma fâcheuse mais nécessaire intervention.

Tous les examens furent négatifs. Seule l'expertise toxicologique, dont les résultats furent gardés secrets, me confirmèrent la cause réelle de l'hécatombe des rats. Jamais à ce jour, campagne de dératisation, n'avait connu un tel succès.

Lecteurs, si vous m'avez suivi jusqu'ici, vous vous dites sans doute : »mais pourquoi a-t-il conservé cet arsenic alors que les bateaux de l'Indochine n'en avaient pas l'emploi ? Pourquoi ne pas l'avoir détruit lorsque les Japonais, quatre ans et demi plus tard, se sont intéressés à ce poison ? » A vrai dire, je n'en sais rien. Dans l'attente d'un utilisateur sérieux ? ou tout simplement en me disant comme de beaucoup d'autres choses que l'on devrait jeter, et que l'on garde, « ça peut servir, on ne sait jamais » ? Peut-être. On était en guerre, en fait, et pendant la première guerre mondiale nombre de médecins, physiologistes, chimistes de grande réputation avaient, dès l'utilisation de l'ypérite comme gaz de combat pas les Allemands, travaillé à trouver les moyens de protection et une réponse également meurtrière.

Il y a des choses qui se font, et d'autres que l'on ne peut faire. Mais où est la limite entre le geste de défense et le geste de tuer ? Chacun a sa frontière, suivant sa conscience, sa morale, ses croyances. Bien sûr, j'aurais dû détruire cet arsenic, et au plus tard ce jour de 1944 où je fus amené à m'interroger et à prendre une décision quant à son emploi éventuel. Ce jour-là, un représentant d'un Bureau que je ne nommerai pas, vient me voir, et en confidence me déclare qu'il voudrait interdire le passage des Japonais dans une certaine zone. Pour cela, il pense qu'il suffira de rendre inutilisable un certain nombre de puits. Me voilà au pied du mur.

• Pourquoi ne fait-on pas sauter ou combler les puits ?

• L'affaire est plus vaste et plus subtile, me dit-on, et il y a des raisons d'agir comme « on » l'entend.

• Mais, dis-je, le danger est certain pour bien d'autres que la cible ennemie. Et ma réponse est un « non définitif ».

Par contre, une autre fois, un ami du 2 e Bureau de l'Etat-Major m'approche pour une action différente : il s'agit de s'emparer de documents japonais. J'écoute mon ami : des officiers japonais de grade élevé fréquentant des bars et restaurants discrets, en sortent souvent éméchés. Il se propose de leur administrer au cours du repas un « alcool-maison » qui leur assurerait un profond sommeil, et au Service de Renseignements le temps nécessaire à l'exploration dans le calme des sacoches de ces messieurs. Cette fois, je ne vois pas d'objection majeure et ma collaboration sous la forme d'un excellent cocktail hypnotique permit en plusieurs occasions la récolte de renseignements très importants, sans autre risque pour le piégé qu'une gueule de bois attribuée sans doute par lui à l'excès de libations.

Enfin, puisque j'en suis aux confidences, je crois devoir dire que je me suis en deux circonstances conduit très humainement à l'égard des Japonais : « On n'est quand même pas des sauvages »… dirait Popeck.

Le rescrit impérial ordonnant aux Armées japonaises de cesser le combat fut lu à tous les hommes de Pasteur, réunis dans la maison du Directeur absent, le 14 août. Comment prirent-ils la décision de leur Empereur ? Il n'y eut ni cris, ni bruits. On ne les vit plus tout simplement. Ni alors, ni plus tard, et je ne sais ni quand ni comment ils s'en allèrent. Toutefois, dans la nuit qui suivit le rescrit, le garde de nuit de l'Institut Pasteur me réveilla pour me dire que deux lieutenants japonais, le pharmacien que je connaissais bien, et un médecin, dormaient ivres-morts dans le parc. Cet homme recruté depuis peu était en fait un soldat français évadé d'un camp de prisonniers, qui avait trouvé chez nous une nouvelle identité et cet emploi d'attente. Comme je lui demandais pourquoi il me réveillait pour me dire cela, il me déclara :

• Je les flanque au four ? ( On n'appelait pas encore crématoire ce four immense où nous brûlions tous les déchets dangereux de l'Institut et surtout les lapins sacrifiés pour leurs moelles en vue de la vaccination antirabique).

• Tu n'es pas fou ! lui dis-je

• Pourquoi ? J'en ai bavé au camp !

• Eh bien ! maintenant laisse moi dormir, lui dis-je d'un air et d'un ton qu'il comprend.

Il s'en alla mécontent en grommelant :

• Si vous étiez passé par où je suis passé !

Et c'est ainsi que le pharmacien Lieutenant Tanaka qui n'était pas méchant et son camarade d'ivresse ont sans doute retrouvé pays et familles.

Au temps de l'occupation japonaise, vivait dans la villa voisine de la nôtre, une famille japonaise, un officier de la Marine à quatre galons, sa jeune épouse, leur bébé de quelques mois et une grand-mère. Celle-ci dirigeait la maison et la domesticité annamite, sans doute d'une main trop dure, car un beau matin, d'un seul coup de coupe-coupe, le bep (cuisinier) lui trancha la gorge. La jeune femme affolée courut avec son enfant se réfugier chez nous. Quand ils quittèrent leur villa peu après, elle nous, avec son mari – en civil – une visite de remerciement.

Pour en finir avec cette histoire un peu longue, je dois dire qu'en septembre 1945, je m'offris une petite vengeance pour toutes les émotions que me valut cet arsenic.

A cette époque, je faisais partie d'une Commission chargée de réceptionner les produits chimiques et pharmaceutiques que les Japonais devaient nous rendre, ou du moins ce qui en restait. En face de moi, je reconnus le Capitaine pharmacien nippon qui venait de temps en temps inspecter son collègue du laboratoire japonais à Pasteur, et parfois y travailler.. Je lui fis savoir par l'interprète qu'il ferait bien, la paix revenue, de corriger les erreurs du livre japonais des techniques de laboratoire, et que je tenais à sa disposition une technique correcte et sûre de recherche de l'arsenic, qui lui éviterait de prendre de l'hydrogène sulfuré pour de l'hydrogène arsénié.

Pendant que j'y étais, je lui fis savoir aussi qu'il avait été dupé en au moins deux occasions :

• par les marchands chinois qui lui avaient vendu des sacs de graines de noix vomique, d'où leur laboratoire avait tenté, sans succès et pour cause, d'extraire de la strychnine, dont ils avaient besoin comme tonique musculaire dans le traitement du béribéri. Les graines n'étaient que celles de Milletia Ichtyotona qui ne contiennent que de la roténone, un poison de pêche utilisé en Indochine et que j'avais identifié dès le début de leurs travaux.

• par moi-même, lorsque l'un de mes préparateurs qui semblait avoir pris soudainement goût à la pharmacopée indochinoise me demandait quantités de renseignements sur telle ou telle plante indochinoise. Je le soupçonnais d'être un messager des Japonais, et lui donnais des informations de la plus haute fantaisie. Ce préparateur, dont les questions m'étonnaient, m'avait avoué par la suite qu'elles étaient posées par le pharmacien-Capitaine qui préparait un travail sur les plantes médicinales du Tonkin. Je fis donc savoir au Capitaine qu'il ne devait en aucun cas faire état des informations délibérément trompeuses qu'il avait reçues et que le pauvre préparateur Phuong n'y était pour rien. Il se raidit, serra les mâchoires ; je souriais, narquois. Il se domina et dit « Arimoto » (merci). La face était sauve.

CHINOISERIES (2è partie)

A la conférence de Postdam, en juillet 1945, les quatre grands (USA, Grande Bretagne, URSS et Chine) avaient décidé le partage de l'Indochine en deux zones, l'une au sud du 16° parallèle où le Royaume Uni de Grande Bretagne recevrait la reddition et la prise en charge des Japonais, l'autre au nord, confiée aux Chinois. On disait que les Américains avaient eu l'intention de venir eux-mêmes occuper le Nord, mais l'opposition assurée du Général de Gaulle les avait amenés à nous faire cadeau de l'armée chinoise. Les deux pays, Chine et Royaume Uni, devaient assurer la transmission des pouvoirs à la France aussitôt que possible après la victoire des Alliés, victoire certaine, mais qu'on ne croyait pas si prochaine.

Nos libérateurs chinois arrivèrent à Hanoï vers la mi-septembre, venant principalement du Yunnan et du Kwang-Si, à marche forcée, car les voies ferrées étaient détruites. Par un bel après-midi, je les vois déferler du pont Doumer, compagnie après compagnie, le capitaine en tête dans un pousse-pousse, les hommes mal vêtus, mal chaussés, et en queue la « roulante », en l'espèce une lessiveuse portée par deux hommes.

Le soir même, rentrant à la maison, j'ai la surprise d'y trouver déjà installés une cinquantaine de soldats, à l'armement hétéroclite et désuet, dont un capitaine et deux ou trois sergents. Le capitaine, le riz et quelques vivres occupent une chambre à l'étage, les sergents une autre, les hommes les dépendances. Ainsi, sans ordre de réquisition, sans billet de logement, ils sont là, avec des sourires et des salamalecs.

Le Capitaine sait quelque peu le français. Il s'avère qu'il est un caï-coolie de la Compagnie des Chemins de fer du Yunnan, où dans le civil, il commande une équipe de travailleurs chargés de l'entretien des voies ferrées.

Dès la première nuit, ce Capitaine me réveille : un homme se trouve au plus mal, il faut le conduire à l'Hôpital. On trouve un pousse-pousse. A bicyclette – deux hommes en armes courant de part et d'autre du pousse – je les emmène et fais admettre le malade à l'Hôpital, où il meurt le même jour. Diagnostic ? Choléra. Le lendemain, un autre homme meurt à la maison, même cause. Heureusement, ma famille et moi, nous sommes vaccinés tous les six mois.

Ces Chinois sont nos « libérateurs ». Aussi pour fêter leur venue et nous comporter en alliés, nous invitons à dîner le Capitaine et ses sergents. Le repas est très gai, la bière aidant, malgré les décès récents, et les règles de bonne conduite parfois oubliées. Après les inévitables toasts au choum , nos convives entonnent l'hymne national de la République pas encore démocratique. Et ils sont très surpris et fiers lorsque ma femme, ma fille et moi, nous entonnons le refrain. Leur hymne est sur l'air d'une vieille chanson franco-canadienne importée jadis par les premiers missionnaires et qui n'est autre que « Alouette, gentille alouette ». Et tandis qu'ils glorifient les mérites de leur Général Président nous reprenons le refrain :

Chang Kaï Check, gentil Chang Kaï Check,

Nous te plumerons la tête,

Nous te plumerons la queue

Chang Kaï Check etc…

Tout ne se passa pas aussi bien. Les Chinois installèrent bien vite un garde armé à l'entrée de notre rue, qu'ils occupaient entièrement. Je rentrais chez moi à la nuit ignorant l'existence d'une sentinelle, et n'obéissant pas à ce qui ne me paraut pas une sommation, lorsqu'un coup de feu retentit : je me jette dans une tranchée toute proche. Le capitaine alerté calme son soldat et je peux rentrer chez moi.

La présence de ces « amis » dangereux se révèle vite insupportable. Le réveil se fait tôt au son du tam-tam. Alors accourent les cuistots du quartier avec leurs lessiveuses. Dans la chambre du Capitaine, un sergent distribue le riz à la casserole. Puis le coiffeur s'installe sur le palier à l'étage, tond les crânes à zéro et jette négligemment les cheveux dans la cage d'escalier. Les hommes vont et viennent dans toute la maison ; ils n'ont jamais vu de salle de bains et s'en servent, horresco referens, à des usages inédits, à deux ou trois à la fois, car tous sont dysentériques. Si encore ils se contentaient d'utiliser aux mêmes fins les latrines des « boys » ou à la rigueur l'abri anti-aérien… ! Cela dure depuis huit jours, jusqu'à ce que le Commandement chinois regroupe ses troupes jusque là dispersées au gré des fantaisies des capitaines : ils s'en vont occuper les vastes bâtiments de la Foire-Exposition de Hanoï libérés par les Japonais. Nos problèmes avec nos amis ne sont pas pour autant terminés, mais avant d'y venir, j'ouvre ici une parenthèse.

Au 9 mars, les Japonais qui s'étaient emparés de l'Institut Pasteur, comme je l'ai raconté plus haut, avaient pris aussi l'Hôpital de Lanessan ; comme à Pasteur, ils n'occupèrent qu'une partie des Services. Fin Juillet, avec sûrement la complicité japonaise, les Vietnamiens, cette fois, prennent une large part des Services encore occupés par les Français, chassant les malades et les infirmiers qui y habitaient. Dès le 15 août, les Japonais abandonnent toute activité, sauf la garde des prisonniers dont il faut, selon eux, assurer la protection, et dont certains ne seront libérés qu'en début octobre. Les ordres, en effet, sont tant de Lord Mountbatten : « Laissez les choses en l'état jusqu'à notre arrivée » que du Général de Gaulle : « Attendez l'arrivée des nouveaux chefs ».

L'arrivée des Anglais dans le Sud, une division de Gourkhas, se fait début septembre ; celle des Chinois à Hanoï vers la mi-septembre. Tous ont du mérite à arriver si vite. Nul, sauf peut-être le Président Truman, maître de la Bombe , ne pouvait prédire à l'heure de Postdam, une fin de guerre si rapide dans le Pacifique.

Le 28 août, les Vietnamiens avaient déclaré leur indépendance. Rapides et décidés, accourus de la Haute et de la Moyenne Région , où ils étaient assez solidement implantés, ils ont beau jeu à s'installer dans la Capitale en l'absence totale de toute autorité responsable, japonaise, chinoise ou française. Le 1 er septembre, ils s'emparent de l'Institut Pasteur, et, à mon arrivée au laboratoire, le 2 au matin, je suis arrêté, deux baïonnettes sur le ventre, et refoulé par deux petits bonshommes : Đi về ! (va-t'en).

C'est dans ces conditions qu'arrivent peu après par avion les premiers Américains et les premiers Français ; et parmi ceux-ci le Médecin-général Bouvier qui, le 9 mars au soir, avait pu rejoindre la Division Sabatier et plus tard avec elle gagner la Chine. Des négociations avec les Vietnamiens nous rendent alors trois salles à l'Hôpital de Lanessan pour y accueillir 150 blessés et malades des camps de prisonniers, dont ceux du camp de la Mort de Hoa-Binh, de si triste mémoire. Ces salles vont devenir l'Hôpital d'évacuation des Forces Françaises d'Extrême-Orient. Le médecin-chef en sera le médecin-commandant Jospin, parlant bien l'anglais, ce qui facilitera les contacts avec les Américains. Avec lui, il y aura le médecin-commandant Seyberlich et le médecin de 1 ère classe de la Marine Flotte. En chômage depuis quatre jours, je suis nommé pharmacien de l'Hôpital et de la Pharmacie d'approvisionnement des Troupes du nord-Indochine. Un peu plus tard, mon ami le médecin Capitaine Laurent Porte nous rejoindra. Tous quatre ont connu les camps de prisonniers.

Je suis donc à l'Hôpital, lorsque par un après-midi du mois d'octobre, notre boy dévoué surgit à la Pharmacie , suant, essoufflé et me jette tout à trac :

• Madame faire tiêt ( Madame est morte).

Je suis assommé. Je me refuse à croire ? Je me reprends. Je répète :

• Madame tiêt ?

• Peut-être.

• Blessée ?

• Peut-être.

J'interroge : deux soldats chinois ont attaqué la maison et quand le boy est parti, ils tenaient au bout de leurs fusils ma femme et ma fille de huit ans.

Je cours donc dans le service voisin. Un général chinois, assisté d'un aide de camp, qui parle français, s'y trouve pour une affaire bénigne qui ne les empêche pas de se promener dans le Parc. Je les informe. Sans hésitation, ils acceptent d'intervenir. On saute dans leur voiture. Je bondis vers le salon, eux à ma suite. Ma femme, fort calme, et ma fille qui ne pleure pas, sont debout, les mains derrière le dos, devant la cheminée. Un soldat chinois les tient en joue. Le Général parle fort. Le soldat répond aussi fort et dirige son fusil vers lui. Le Commandant aide de camp et moi nous lui sautons dessus et le désarmons. A mon tour, je mets en joue le deuxième soldat qui est en fait un sergent, lequel, alerté par le bruit, est descendu des chambres où il a tout fouillé. Le Commandant le désarme. Finies les émotions. Ma femme m'apprend alors que les deux hommes étaient venus présentant un papier où on pouvait lire :

« 20.000 piastres », une somme exorbitante.

Le sergent est un de ceux que nous avons hébergés quinze jours plus tôt. Quelques jours plus tard, l'aide de camp, qui est en fait un épicier chinois de Hanoï, promu au grade de Commandant depuis peu, vient me dire très officiellement que les deux coupables ont été sévèrement punis. J'interroge plus avant, pas de réponse. Je répète « Tiêt ? ». Un signe de tête affirmatif. Justice expéditive qui n'aurait pas étonné Lucien Bodard. Aujourd'hui encore, j'ai peine à y croire, ayant vu ensuite des milliers de ces soldats se comporter en pirates. C'est ainsi qu'au jour de leur départ, j'ai vu nombre d'entre eux poussant des bicyclettes volées qu'il ne savaient pas monter et chargées de valises, sacs et paquets divers. L'un d'entre eux réussissait même à conduire un lourd vélo d'une main et, sous l'autre bras, il emportait… un bidet. Pour cadeau Madame ? ! Alors, fusillés mes deux lascars pour une tentative de vol? Je n'y crois pas. Mais pour insultes à un Général ? Alors oui, peut-être.

La vie à Hanoï devient de plus en plus difficile. La famine qui sévissait en mai-juin - les mois de soudure -, alors que les Japonais avaient pillé les stocks du Gouvernement, est moins sévère. Le choléra et le typhus semblent en régression : en tout cas, on voit moins de mourants et de morts sur les trottoirs du quartier Pasteur ; il est vrai que les malheureux campagnards, qui naguère accouraient vers les villes, attirés par quelque soupe populaire, restent maintenant dans leurs villages, les actes de charité ayant disparu depuis belle lurette. Par contre, le terrorisme organisé s'accroît. Pas de jours sans assassinats Policiers et ex-gardiens de prison semblent être les premières victimes. Mais les vols, les menaces dans la rue se multiplient. Mauvais signe : notre boy nous a quittés sans raison et sans « au revoir » ; contre son gré sûrement car il nous a laissé son petit frère , Ngô, l'aide-marmiton de dix ou douze ans, compagnon de jeux de notre fille. Un soir qu'il était allé acheter un pain de maïs que l'Intendance prépare pour les Français, Ngô a été emprisonné par la Police vietnamienne parce qu'au service des Français. Il est revenu 24 heures plus tard, affamé, mais tout fier de rapporter le pain intact.

Dans cette période de mars-avril à décembre 1945, plus de deux cents familles furent empoisonnées au datura, plante ornementale de presque tous les jardins à Hanoï comme à Nice. Les Vietnamiens avaient peut-être plus l'intention de voler que de tuer, l'atropine du datura rendant les victimes presqu'aveugles pour un temps et incapables de réagir. Mais il y eut quand même beaucoup de morts. A la même époque, notre chien, un superbe pointer, meurt en deux heures. Une autopsie rapide me fait découvrir de la viande mélangée à du verre pilé et de la noix vomique en fins morceaux : la strychnine a tué. Cela – nous commençons à le savoir – signifie une prochaine attaque. Depuis longtemps déjà, la maison est truffée aux portes et aux fenêtres de boîtes de conserve, de vieilles assiettes, de bouteilles en équilibre instable ; on ne dort que d'une oreille. A deux nuits de la mort du chien, ma femme me réveille ; elle a entendu comme un bruit étouffé, comme un râle. A travers les volets je vois des ombres ; le revolver est sur la table de nuit. Je tire haut dans le mur du garage ; aussitôt une fuite d'ombres par dessus le mur. Un autre coup en l'air, et je descends ouvrir à la cuisinière chinoise qui suffoque à moitié étranglée, et à Ngô qui a crié. Il n'y aura pas d'autres tentatives de ce genre : on sait dans le quartier, et plus loin sans doute, que je suis armé.

Ce revolver mérite une petite mention. Au 9 mars, j'avais perdu mon fusil de chasse, enlevé par les Japonais. Après le 15 août, un adjudant du 9° RIC, eurasien, qui avait échappé aux Japonais et qui vivait à l'annamite, vient me voir pour un petit service. Je l'avais bien connu sur les terrains de foot-ball où il jouait dans l'équipe du Régiment et moi dans celle de l'Université Il devait vivre de quelque trafic de marché noir. Il me propose un revolver. J'accepte et deux jours plus tard il m'offre de choisir entre deux armes : l'une un P.38, Smith et Wesson à barillet, l'autre un Gillet-d'Herstal, à chargeur. La première 2.000 piastres, l'autre 1.200. Malgré le prix que représente plus de trois mois de solde de commandant je choisis le pistolet à barillet. Mais il n'y a pas de balles. On négocie : 20 comprimés de Dagénan de ma réserve familiale pour 20 balles. Je propose l'autre revolver à mon camarade F… de l'Institut Pasteur dont le beau-frère, directeur des garages Citroën et en chômage forcé depuis la mainmise japonaise sur ses affaires, a ouvert un salon de thé. Il cherche aussi un revolver mais trouve celui-ci trop cher. Attaqué peu après par des terroristes, ou simples voleurs ou ouvriers vengeurs ?, on le trouve enchaîné à la rampe d'escalier de son salon, le corps transpercé de coups de couteau. S'il avait eu un revolver !…

Pendant cette période chinoise, ma famille n'a pas trop souffert des grèves des boutiquiers du Marché, obéissant aux consignes de ne rien vendre aux Français. Notre cuisinière chinoise a toujours trouvé un soldat chinois, avec ou sans armes, et qui, moyennant une piastre ou deux et un peu d'alcool, l'accompagnait dans la tournée des achats. Elle était la con gay (l'amie) d'un soldat français prisonnier et lui fut fidèle jusqu'à son retour. Plus tard seulement, lorsqu'il fut rapatrié, elle trouvera un autre ami parmi les officiers chinois. Lorsque les « troupes de libération » acceptèrent enfin de regagner la Chine , elle vint nous dire « au revoir » et au moment de monter dans le camion où l'attendait son officier, elle nous fit, à la fois confuse et fière « Moi aussi, maintenant, faire Madame Commandant!»

Tous ces incidents avec les Chinois sont limités à notre vie familiale. Mais j'eus aussi affaire, en deux ou trois circonstances, très officiellement, à nos « alliés libérateurs ». Je n'en conterai qu'un.

Au début de Septembre 1945, nous sommes installés à l‘Hôpital de Lanessan avant l'arrivée des Chinois et sans problèmes de sécurité apparemment. Mais peu après leur arrivée, fin septembre, le médecin-Colonel Montagné qui a pris la direction du Service de Santé, reçoit la visite d'un médecin-Général chinois, en superbe uniforme, fort distingué au demeurant, et qui, on le saura bientôt, a fait ses études à Harvard. Il vient pour négocier, entre autres, l'installation à l'Hôpital d'un corps de garde composé de douze hommes. On saura aussi incidemment, qu'il vient établir une coopération entre notre service de Santé et le sien, qui à ce moment se compose de lui, d'un lieutenant et d'un infirmier. Pour commencer, les médecins français(1) prendront en charge tous les Chinois qui sont à la Foire Exposition. Quant à la garde proposée, le médecin-Général demande, en loyal échange, des médicaments. Le docteur Montagné me l'amène. Une palabre commence, car ma pharmacie n'est pas bien garnie, et je ne comprends pas pourquoi l'armée chinoise, tant aidée par les Américains, n'est pas approvisionnée aussi par eux en médicaments. La discussion se prolonge, nul n'est pressé. Et c'est ainsi que, peu à peu, après avoir parlé de pénicilline et de morphine dont les Américains nous avaient cédé quelques flacons et quelques syrelles, nous parlons de médicaments moins précieux dont nous possédons de petites quantités. Puis le Général parle de « novarsénobenzol », ce qui est très vraisemblablement le but de sa visite. En effet, ce « Novar » ou « 914 », médicament anti-syphilitique d'avant-guerre, avait une formidable réputation en Indochine, non seulement pour le traitement des véroles, mais pour celui de bien d'autres misères : il passait pour excellent dans les cas d'asthénie, de défaillance sexuelle, tout comme, paraît-il, le vaccin antirabique que nous fabriquions. On citait le cas d'un Cabinet de Haïphong à clientèle chinoise où les habitués entraient au cabinet de consultation la manche relevée sans un mot ; l'homme de l'art savait ce dont il s'agissait et administrait la piqûre de « 914 ». Vrai ou pas ? En tout cas, mon Général chinois en demande. J'en ai, j'en ai même beaucoup, car il y a quelques jours, un excellent ami, directeur des Brasseries et Glacières de l'Indochine, m'a fait savoir qu'il détient dans ses chambres froides un stock assez important de médicaments appartenant à la Pharmacie d'approvisionnement des Troupes de l'Annam-Tonkin, que les Japonais ont inventorié mais qu'ils semblent avoir oublié. Je suis allé voir ce qu'il en est. Il s'agit surout de « Novar » quasi hors d'âge, car il a six à huit ans. Contrairement au whisky, il ne se bonifie pas en vieillissant. Au contraire. Dans la plupart des ampoules il est jaune-brun, il colle aux parois. Il ést très médiocre. Si j'étais toujours à Pasteur, je ferais sur le lapin l'essai principal prescrit par le Codex pharmaceutique. Mais cela ne m'est pas possible à Lanessan. Peut-être pourra-t-on l'examiner à fond un peu plus tard et décider à coup sûr de son inocuité ou de sa destruction.

En attendant, les mesures sont prises pour sa récupération, et son placement dans une chambre froide où les Japonais n'auront pas accès. Je ne le mets pas en consommation. Je consulte Montagné. Nous disons au Général que nous en avons, mais qu'il est à la limite d'utilisation. Je fais grâce de la discussion de marchands de tapis qui s'ensuit. J'avertis le Général de l'âge des produits, de leur état de conservation, peut être pas parfait, de l'incapacité où nous sommes de le tester sur l'animal, de l'absolue nécessité pour lui de l'appliquer à de faibles doses, etc… Rien n'y fait. Il veut de ce « Novar », et l'utilisera conformément à nos recommandations de prudence. Il emporte quelques caisses.

Deux semaines plus tard, il revient nous voir. Nous l'attendions car, au cours d'une garde de jour qui consistait pour quatre hommes à rester assis sur un banc, riant et bavardant, auprès de l'entrée principale de l'Hôpital, un des soldats assis, penché en avant, une mitrailleuse Sten entre les jambes, a dû frapper le sol un peu fort de son engin et une rafale lui a traversé la tête.

Le Général vient donc négocier le remplacement du soldat décédé. Comme on lui dit que onze hommes suffisent, il réplique avec raison qu'il en faut trois fois quatre. Je fais préparer une caissette de « Novar » correspondant au douzième de ce que j'avais donné la première fois : ça me paraissait logique. Pas du tout, les prix ont monté : le poste de garde est dangereux. On triple le cadeau et on se quitte bons amis.

J'ai eu quand même pendant longtemps des remords. Le vieux « Novar » n'avait-il pas causé d'accidents ? Je me répondais que si je n'avais pas cédé le « Novar », j'aurais dû céder des sulfamides et risquer de priver nos malades français de ce médicament qui a sauvé tant de vies avant l'ère des antibiotiques.

M. AUTRET

(1) Le médecin (alors capitaine) F. Merle et 5 « Elèves » étudiants en médecine.