UNE BELLE LEGENDE DU VIET NAM

( Ốm tương tư) « Le Cristal d'Amour»

Le texte qui suit avait pour objet une émission de radio. Son auteur, Pham Duy Khiem, a été le premier vietnamien à être reçu à l'Ecole Normale Supérieure ( où il fut condisciple de Georges Pompidou et de Léopold Senghor ), puis à l'agrégation de grammaire (1). Cette émission pour laquelle il avait été sollicité date de 1938, au temps où le mot Annam était d'un usage courant, surtout dans les écrits en français, pour désigner le Viêt Nam et le Trung Ky en particulier (2). Dans ce contexte, l'emploi du mot « Annamites » va de soi… Laissons nous emmener par le conteur brillant et d'une érudition fantastique qu'était Pham Duy Khiem.

Le texte qui suit avait pour objet une émission de radio. Son auteur, Pham Duy Khiem, a été le premier vietnamien à être reçu à l'Ecole Normale Supérieure ( où il fut condisciple de Georges Pompidou et de Léopold Senghor ), puis à l'agrégation de grammaire (1). Cette émission pour laquelle il avait été sollicité date de 1938, au temps où le mot Annam était d'un usage courant, surtout dans les écrits en français, pour désigner le Viêt Nam et le Trung Ky en particulier (2). Dans ce contexte, l'emploi du mot « Annamites » va de soi… Laissons nous emmener par le conteur brillant et d'une érudition fantastique qu'était Pham Duy Khiem.

La légende que je vais vous raconter est connue de tous les Annamites. Je ne me rappelle pas quand je l'ai lue, je ne sais même pas si je l'ai lue ou entendu conter, mais il y a longtemps que je l'aime. Je suis devenu un vieux professeur qui enseigne le grec, le latin et le français à de jeunes Français comme vous et à des Annamites de votre âge; j'ai dû, pour cela, lire beaucoup de livres, mais de toutes les belles histoires cueillies sur les bords de la Seine ou du Fleuve Rouge, celle que je préfère est bien celle que vous allez entendre.

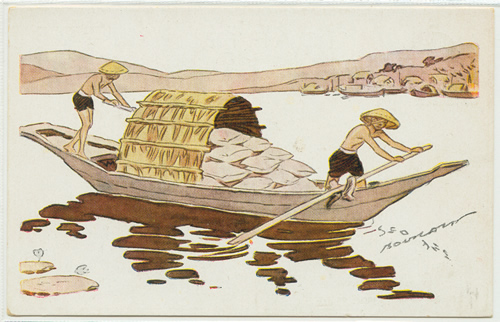

Il faut savoir qu'autrefois les filles de grands mandarins vivaient en recluses, sans jamais sortir, sans voir personne. Elles n'en souffraient pas parce que cela avait toujours été ainsi et que cet isolement faisait partie de leur condition même. La jeune fille dont je vous parle avait pour père un ministre ; elle habitait à un angle du palais, dans une tour, au bord d'une rivière. De sa fenêtre, elle ne voyait que le paysage monotone des rizières qui s'étendaient jusqu'à l'horizon et, sur l'eau calme, la barque d'un pauvre pêcheur. L'homme chantait en travaillant. De loin, la belle jeune fille noble ne voyait pas son visage, distinguait à peine ses mouvements, mais elle entendait sa voix qui s'élevait jusqu'à elle. Tous les jours, elle l'écoutait. La voix était belle, mais la chanson était triste. J'ignore quels sentiments et quels rêves la chanson et la voix faisaient éclore dans le cœur de la jeune fille, mais on sait qu'un jour le pêcheur ne vint pas sur la rivière et elle l'attendait.

Elle l'attendait pendant des jours, elle en devint malade. Les médecins ne découvraient pas la cause du mal, les parents s'inquiétaient, le mal s'aggravait, quand brusquement, la jeune fille guérit: la chanson était revenue. Le grand mandarin fit chercher le pêcheur, le mit en présence de sa fille. Dès le premier regard, quelque chose était finie en elle. Elle n'aima plus entendre sa voix... Mais le pauvre pêcheur, lui, reçut de cette apparition le coup fatal. Il y a en annamite un mot intraduisible (3) pour désigner le mal dont il souffre. On dit en français: amour-maladie, amour dont on meurt, passion fatale, amour tragique; mais aucune de ces expressions ne rend exactement le terme annamite. Je pense aux héroïnes de Racine, je pense à Phèdre qui arrive sur la scène, égarée, mourante, éblouie du jour qu'elle revoit; mais Phèdre est encore trop vivante, trop agissante; elle a dû, si je puis dire, s'empoisonner pour mourir, tandis que notre pauvre pêcheur aime sans espoir, ne peut plus vivre, tombe malade et lentement meurt, sans avoir voulu se tuer, sans avoir tué personne.

Des années passent. Suivant la coutume, la famille du pêcheur exhume ses restes pour les transporter à un autre endroit. Elle trouve dans le cercueil une masse cristallisée, une sorte de grosse pierre translucide. Elle l'attacha à la proue de l'embarcation et, un jour que le mandarin emprunte l'embarcation pour passer la rivière, il admira la pierre, l'acheta, la fit tailler pour en tirer une belle tasse à thé. Chaque fois qu'on y verse du thé, on voit l'image d'un pêcheur dans sa barque qui fait lentement le tour de la tasse. La jeune fille apprit le prodige, voulut s'en assurer elle-même. Elle verse un peu de thé ; l'image du pêcheur apparaît; la jeune fille se souvient et pleure; une larme tomba sur la tasse et celle-ci fondit en eau.

Je crois que vous sentez combien est poétique cette légende. Mais laissez-moi ajouter quelques mots pour mieux vous la faire comprendre. Vous saurez pourquoi les Annamites l'aiment et vous connaîtrez en même temps un peu de l'âme profonde de cette race, qui vit loin de vous et qui maintenant lit les mêmes livres que vous.

D'ordinaire, un Annamite ne pense pas à cette légende sans qu'immédiatement chantent en lui les deux vers bien connus qui y font allusion. Je vais vous les dire, puis je vous les traduirai. Ne riez pas si les sons vous paraissent étranges, mais attendez l'explication:

« Nợ tình chưa trả cho ai

Khối tình mang xuống tuyền đài chưa tan »

Voici le mot à mot:

La dette d'amour n'a pas été payée;

La pierre d'amour descendue au pays des neuf sources, n'a pas fondu.

Le pays des neuf sources, c'est l'au-delà, ce sont les Champs Elysées orientaux, la prairie d'asphodèles, l'ombre des myrtes immortels. Et voici ce que veulent dire ces deux vers, si l'on marque les liens logiques entre les propositions, en précisant l'expression de la pensée, comme l'exige la clarté française.

«Quand» la dette d'amour n'est pas encore payée (ou: «si» la dette…), la pierre d'amour, même descendue au pays des neuf sources, ne fond pas.

On voit bien qu'il s'agit de notre histoire. Mais quel est le sens exact de «dette d'amour»? Qui donc n'a pas payé? Et à qui devait-on payer? Un cerveau européen penserait: c'est la jeune fille qui devait payer au jeune homme, puisqu'il mourut d'amour pour elle, puisque - et c'est la raison essentielle - c'est en pleurant sur la tasse de thé, en versant une larme sur ce pauvre amour cristallisé, qu'elle le fit fondre. Sa pitié, sa reconnaissance de cet amour, je veux dire la conscience qu'elle eut de cet amour qu'elle avait vu naître sans comprendre, la délivra, l'exauça, lui permit de se réaliser, de parvenir au terme de son destin.

Cette interprétation est jolie, mais vous pouvez aussi penser de la façon qui suit: c'est le jeune homme qui était «destiné» à aimer la jeune fille, mais son amour était d'abord ignoré d'elle, n'était pas arrivé jusqu'à elle, n'avait pas accompli son cours régulier. Il « devait » l'aimer et, tant qu'elle n'avait pas compris, accepté, sa dette à lui n'était pas payée à elle. Voilà une deuxième interprétation, non moins séduisante que la première. Et c'est ce qu'un Annamite vous dira si vous l'obligez à analyser son impression. Mais je crois que ces distinctions et ces nuances sont inutiles. J'ignore d'ailleurs si, en cherchant ces différences de sens, j'ai cédé au goût oriental pour la subtilité ou si j'ai obéi à la volonté de précision occidentale. Ce qu'il y a de sûr, c'est que, pour un Annamite, la légende, telle que je vous l'ai racontée est complète. Elle doit s'arrêter là où elle finit; nous ne pouvons pas l'imaginer autre qu'elle n'est. On ne nous dit pas si la jeune fille aimait le pêcheur quand elle l'écoutait chanter sans le voir. On ne nous dit pas non plus quelle était la nature de ses sentiments quand elle pleurait sur la tasse transparente où glissait le reflet d'un rêve évanoui. On n'essaie pas de nous attendrir sur la maladie et sur la mort de l'amant sans espoir. On ne nous dit rien de sa douleur. Ce qui importe, c'est la rencontre de ces deux destinées au sens le plus large du mot, la fusion pour un temps de ces deux destinées, je ne dis pas de ces deux vies humaines, puisque les larmes de la femme ne coulent que bien longtemps après la disparition de l'homme. La dette d'amour, ce n'est pas une dette que l'homme aurait à payer à la femme, ce n'est pas une dette que la femme aurait contractée en inspirant à l'homme un amour fatal. Mais leur amour n'est qu'une forme de leur dette commune, de la dette humaine envers la vie: chacun la paie en suivant le dur chemin qu'il faut faire sur la terre. D'ailleurs, l'homme ne vit pas une seule existence, mais subit un cercle de transformations successives. Chaque vie terrestre n'a pas de sens en elle-même, la destinée de chaque individu le dépasse et l'union de deux êtres, homme et femme, n'est que la rencontre de deux destinées, un moment de la chaîne, un point de la circonférence, aussi incompréhensible pour eux que le reste de leur éphémère existence, aussi inéluctable que le reste.

Cette interprétation est jolie, mais vous pouvez aussi penser de la façon qui suit: c'est le jeune homme qui était «destiné» à aimer la jeune fille, mais son amour était d'abord ignoré d'elle, n'était pas arrivé jusqu'à elle, n'avait pas accompli son cours régulier. Il « devait » l'aimer et, tant qu'elle n'avait pas compris, accepté, sa dette à lui n'était pas payée à elle. Voilà une deuxième interprétation, non moins séduisante que la première. Et c'est ce qu'un Annamite vous dira si vous l'obligez à analyser son impression. Mais je crois que ces distinctions et ces nuances sont inutiles. J'ignore d'ailleurs si, en cherchant ces différences de sens, j'ai cédé au goût oriental pour la subtilité ou si j'ai obéi à la volonté de précision occidentale. Ce qu'il y a de sûr, c'est que, pour un Annamite, la légende, telle que je vous l'ai racontée est complète. Elle doit s'arrêter là où elle finit; nous ne pouvons pas l'imaginer autre qu'elle n'est. On ne nous dit pas si la jeune fille aimait le pêcheur quand elle l'écoutait chanter sans le voir. On ne nous dit pas non plus quelle était la nature de ses sentiments quand elle pleurait sur la tasse transparente où glissait le reflet d'un rêve évanoui. On n'essaie pas de nous attendrir sur la maladie et sur la mort de l'amant sans espoir. On ne nous dit rien de sa douleur. Ce qui importe, c'est la rencontre de ces deux destinées au sens le plus large du mot, la fusion pour un temps de ces deux destinées, je ne dis pas de ces deux vies humaines, puisque les larmes de la femme ne coulent que bien longtemps après la disparition de l'homme. La dette d'amour, ce n'est pas une dette que l'homme aurait à payer à la femme, ce n'est pas une dette que la femme aurait contractée en inspirant à l'homme un amour fatal. Mais leur amour n'est qu'une forme de leur dette commune, de la dette humaine envers la vie: chacun la paie en suivant le dur chemin qu'il faut faire sur la terre. D'ailleurs, l'homme ne vit pas une seule existence, mais subit un cercle de transformations successives. Chaque vie terrestre n'a pas de sens en elle-même, la destinée de chaque individu le dépasse et l'union de deux êtres, homme et femme, n'est que la rencontre de deux destinées, un moment de la chaîne, un point de la circonférence, aussi incompréhensible pour eux que le reste de leur éphémère existence, aussi inéluctable que le reste.

Voilà sur quel fond de croyances repose cette légende. Si j'étais plus savant, je vous montrerais qu'elle est d'inspiration bouddhique, je vous parlerais de l'influence de telles croyances sur le peuple d'Annam, sur sa conception de la vie et de l'amour. Mais j'ai voulu seulement vous raconter une belle histoire. Retenez-en au moins la poétique beauté, aimez la pour tout ce que vous pouvez y sentir de délicat: la voix qui monte de la rivière, la passion sincère et silencieuse qui survit à la dissolution du corps, la larme qui délivre. Pensez à l'harmonieux pêcheur quand vous verrez une tasse de fine porcelaine avec des dessins bleus. Dites-vous enfin que, pour un Annamite, cette histoire n'est pas une légende, mais un récit historique. On lui raconte que cela se passait en Chine, il y a bien longtemps, mais on précise que c'était sous tel empereur de telle dynastie, dans telle contrée. Il y croit plus que vous n'avez jamais cru à la Belle au bois dormant. Ce n'est pas une belle légende pour lui, c'est une histoire vraie. Pour ma part, même à l'âge où je scandais déjà les vers de «l'Enéide» dans un lycée français, je n'aurais pas été étonné si j'avais appris qu'aux bords du Grand Lac, tout près de mon lycée, on avait découvert un cristal d'amour. Je me serais demandé: « De qui attend-il la larme qui dissout? »

PHAM DUY KHIEM

Agrégé de l'Université

Ancien élève

de l'Ecole Normale Supérieure

LE MONDE COLONIAL ILLUSTRE

N° 179 – Mai 1938

Page 98

(1) cf. n°100 du Bulletin – 1986 – article de Pierre Laurin, son collègue et successeur au Lycée Albert Sarraut où il avait été nommé en 1935

(2) Le Trung Ky: le Centre Viêtnam. Le terme d'Annam (Sud pacifié) date de la domination chinoise. Il figure dans les traités de 1883 et de 1884 établissant le Protectorat français. Après le 9 mars 1945, le Gouvernement de S.M. Bao Dai se réclama du nom de Viêt Nam, répondant aux traditions historiques du pays. A son tour, Ho Chi Minh l'adopta en lui accolant une nouvelle étiquette Viêt Nam Dân chu Cong hoa (République démocratique du Viêt Nam )