DOSSIER

LE BETEL ET L'AREQUIER

Le bétel et l'aréquier sont pour les Vietnamiens deux plantes légendaires. La jolie liane de bétel enlaçant l'aréquier symbolise l'amour fraternel et l'amour conjugal. De la famille des poivriers, elle possède des feuilles en forme de cœur à sept nervures. Si elle pousse à l'état spontané dans les forêts denses, elle est le plus souvent cultivée.

Le bétel et l'aréquier sont pour les Vietnamiens deux plantes légendaires. La jolie liane de bétel enlaçant l'aréquier symbolise l'amour fraternel et l'amour conjugal. De la famille des poivriers, elle possède des feuilles en forme de cœur à sept nervures. Si elle pousse à l'état spontané dans les forêts denses, elle est le plus souvent cultivée.

L'arec ou l'aréquier ne manque ni de charme, ni de pittoresque, avec son tronc d'une sveltesse élégante atteignant 15 à 30 m. sa couronne de feuilles pennées longues de 1 à 2m, son inflorescence de fleurs mâles au sommet et de fleurs femelles à la base, ses fruits rouges orangés semblant venir du ciel. C'est l'impression qu'ils donnent quand on les découvre au haut de l'aréquier….

Il existe au moins une douzaine de variétés ou sous-variétés d'aréquiers : l'aréquier à fruits en fuseau (cau búp vải) ou l'aréquier à amande rouge foncé (cau điều) sont très recherchés pour les offrandes ou la chique, tandis que la variété à fruits de feu (cau lửa), non consommable est prisée comme plante ornementale et symbolique dans la composition des jardins domestiques vietnamiens où la couleur joue un rôle indéniable.

Si ces plantes sont bien connues en « Alasie », leur origine, les légendes, les coutumes et les croyances qui s'y rattachent le sont moins. D'où l'idée de leur consacrer un dossier. Conçu un peu comme une boîte à bétel, il contient un certain nombre d'éléments dont l'assemblage permet de mesurer l'importance du bétel et de l'aréquier dans la vie sociale du Viêt-Nam depuis des temps immémoriaux.

Leur origine

Selon les textes vietnamiens et les lettrés, la noix d'arec et le bétel ont joué un grand rôle dans le rituel des fiançailles des tribus peuplant le royaume de Vân Lang, le premier royaume du Viêt-Nam. S'étendant de la frontière actuelle du nord de ce pays jusqu'au massif de Hoành son, il a été administré jusqu'en 257 av. J.-C. par les rois Hùng, élus pour leur courage, et a connu une longue existence. L'utilisation de la noix d'arec, du bétel et de la chaux, le tatouage, le noircissement des dents, le culte des esprits et des ancêtres remontent à cette période mythique, fertile en légendes.

La plus connue est celle du bétel et de l'aréquier, légende de la famille CAO (cau). Elle explique la trilogie de la liane de bétel, de la chaux et de la noix d'arec par la métamorphose d'un jeune homme en aréquier et de sa femme en une liane de bétel. Cet arbre enlacé par la liane symbolise l'amour et la fidélité conjugale, leurs racines enserrant une pierre blanche crayeuse, en laquelle s'est métamorphosé le frère bien-aimé du jeune homme, symbolisant l'amour fraternel… Cette légende explique aussi pourquoi le quatrième roi Hùng Vuong ordonna la culture de ces plantes, qu'il avait découvertes au cours d'un voyage. Voyage effectué lors de la sécheresse qui marqua la fin de son règne. Dans un paysage désertique, la présence unique de ces deux plantes d'un vert magnifique l'avait fortement intrigué. A cette vision quasi surnaturelle s'était ajoutée une vive émotion lorsqu'il apprit leur histoire.

Une autre légende présente « Monsieur le pot à chaux » comme la métamorphose d'un mauvais bonze condamné à revivre sous cette forme. A l'intérieur de ce pot symbolisant son ventre, les chiqueurs agitent sans trêve, à l'aide d'une spatule, la chaux corrosive qu'il contient…

Une autre légende présente « Monsieur le pot à chaux » comme la métamorphose d'un mauvais bonze condamné à revivre sous cette forme. A l'intérieur de ce pot symbolisant son ventre, les chiqueurs agitent sans trêve, à l'aide d'une spatule, la chaux corrosive qu'il contient…

Au delà des légendes et au fil des siècles, l'aréquier ( cây cau – nom scientifique ARECA CATECHU) et le bétel ( cây trầu – nom scientifique PIPER BETLE) se sont multipliés sur les Hauts-Plateaux du Centre du Viêt-Nam, ensuite dans la péninsule indochinoise, puis dans l'Asie du Sud-Est. L'usage de la chique de bétel, confectionnée en enroulant un morceau de noix d'arec (sec ou frais) et un peu de chaux vive dans une feuille de bétel, s'est propagé ainsi dans les populations réparties dans une aire géographique allant de l'Inde méridionale à la Chine, de l'Indonésie à une partie de la Mélanésie. Marco Polo la cite dans son « Livre des merveilles du monde ». Son nom chinois est amusant et significatif : « Monsieur l'hôte » A Taï Wan, on l'appelle le « chewing-gum taiwanais »…

Mais restons au Viêt-Nam. « De nos jours, on trouve encore, surtout à la campagne, des amateurs pour ce mélange un peu grisant, qui peut paraître amer pour un étranger , mais qui réserve à ses derniers amis sa fraîcheur, son parfum et sa douceur mariée à sa légère amertume » (1) . Si cette pratique répond à un besoin d'excitation, son rôle a été primordial dans les rapports sociaux et les rites de l'ancien temps.

Rôle de la chique de bétel dans la vie sociale d'antan

En ce temps-là, la chique de bétel était un préliminaire à toute conversation. Mais c'est autour de l'amour qu'elle trouvait sa signification première. Les chants alternés et les chansons populaires vietnamiennes en sont la preuve :

• « C'est en chiquant le bétel qu'on se raconte son cœur »…

• « Mon aimé ! Cette nuit

pour vous en cachette,

noix d'arec,

feuille de bétel

J'ai plié cette chique

et vous l'apporte.• « Mon aimé ! Je n'y ai glissé

ni philtre, ni talisman :

noix d'arec,

feuille de bétel.

Pourquoi ne la mâcher point.• « Mon aimé ! peut être crains-tu

les pierres sur le chemin ?

noix d'arec,

feuille de bétel

arrête tes pas !

et viens chiquer (2)

La chique de bétel était une invitation, une avance. Son acceptation constituait un engagement. Une jeune fille ne devait pas accepter le bétel d'un étranger.

La chique de bétel était une invitation, une avance. Son acceptation constituait un engagement. Une jeune fille ne devait pas accepter le bétel d'un étranger.

Dans les deux vers suivants de la poétesse HỒ XUÂN HƯƠNG, on trouve l'évocation de la fuite du temps, classique sous tous les cieux :

« Voici une jeune noix d'arec coupée en deux.

Prends une chique avant qu'elle ne se gâte… » (3)

Mais le rôle de la chique de bétel ne se limitait pas aux relations amoureuses. Elle faisait partie des rites marquant les grands évènements de la vie (naissance, fiançailles, mariage, enterrement) et les cérémonies religieuses privées ou publiques, où son usage subsiste. On peut voir, de nos jours, lors de pèlerinages, des marchands proposer à l'entrée des pagodes les offrandes rituelles, dont des noix d'arec et des feuilles de bétel.

Usage domestique de la chique de bétel

Autrefois, dans la pièce à la fois salon, salle à manger de l'habitation traditionnelle vietnamienne, on pouvait voir sur le lit de camp de réception, posée sur un plateau, la boîte à bétel destinée à l'accueil des visiteurs. Dès que ceux-ci s'étaient assis, on ouvrait son couvercle.

Dans les petits casiers d'un plateau mobile, il y avait tous les ingrédients et accessoires nécessaires à la chique : noix d'arec fraîches découpées en quartiers, noix sèches, feuilles de bétel fraîches, un minuscule étui à chaux avec sa curette. La chaux provenait de coquillages finement pilés dans un mortier. On trouvait parfois du tabac et des épices (safran, noix muscade, cardamome…) Sous le plateau, il y avait en réserve des feuilles de bétel, des noix d'arec entières, un couteau pour les découper avec une petite serviette pour l'essuyer, des ciseaux, un crachoir pour recueillir la salivation rouge provoquée par la mastication de la chique. La boîte et tous ses accessoires étaient souvent ornés de motifs très travaillés faits d'incrustations de nacre (4), d'ivoire, de pierreries. Elle était couramment de simple laque rouge.

Pour l'extérieur, des pochettes servaient au transport du matériel pour la chique. Les femmes portaient à la ceinture un petit pot à chaux suspendu par des chaînettes. Certains étaient très ouvragés et sont recherchés par les collectionneurs, tout comme les services à bétel.

Le bétel et l'aréquier sont encore utilisés à d'autres fins : le bétel comme cataplasme sur les tempes, l'aréquier dans la préparation de mets. Ô saveur incomparable de la salade de cœur d'aréquier !…

Rôle de l'aréquier dans les habitations vietnamiennes

En 1884, déjà, le docteur HOCQUARD (5) avait observé l'utilisation de végétaux pour protéger les habitations du nord du Viêt-Nam. Son explication était la suivante :

En 1884, déjà, le docteur HOCQUARD (5) avait observé l'utilisation de végétaux pour protéger les habitations du nord du Viêt-Nam. Son explication était la suivante :

« Les esprits malfaisants qui habitent les airs se font, disent les Tonkinois, un malin plaisir de pénétrer dans les habitations pour tourmenter leurs propriétaires ; mais, comme ils ne peuvent s'avancer qu'en ligne droite, il suffit de placer devant la porte d'entrée une haute barrière : ils s'y heurtent sans pouvoir y pénétrer et l'on se trouve à l'abri de leurs maléfices ».

Cet écran végétal (bình phong), élément de défense magique de l'espace habité, est composé d'arbustes et d'arbres chargés de symboles. Dans leur ouvrage « Les paysans du delta tonkinois » (1936), Pierre GOUROU et Joseph INGUIMBERTY (6) ont réalisé une étude très approfondie de ces habitations. Ils avaient noté, en particulier, la présence d'aréquiers près de l'autel des Esprits. Situé en face de l'édifice principal, il « n'est jamais placé dans l'axe de l'autel des ancêtres » . En reprenant les plans-relevés de Pierre GOUROU et de Joseph INGUIMBERTY, DINH TRONG HIEU (7) a montré comment : « C'est l'autel des ancêtres à l'intérieur de la maison qui commande l'emplacement et la composition du bosquet d'arbres et arbustes à l'extérieur. » Ce chercheur s'est intéressé tout particulièrement à l'emplacement « d'une étonnante constance » des aréquiers. Il les compare au « cây nêu », mât de protection magique dressé devant les maisons à l'approche du Têt « Les aréquiers qui sont plantés de part et d'autre de l'axe de l'autel des ancêtres agiraient, dès lors, comme des supports d'un écran invisible, très haut, dépassant même la toiture ou les haies de bambous, dans un espace peuplé d'Esprits rôdeurs. » DINH TRONG HIEU souligne un autre fait très intéressant : l'accès à l'habitation.

« La progression du visiteur, de l'extérieur vers l'intérieur de l'habitation, se heurte à des obstacles (murets, arbres, murs) qui l'obligent à zigzaguer, atténuant ainsi toute mauvaise influence venant du dehors."

Il s'agit là de traditions liées à des croyances ancestrales souvent méconnues de ceux qui les perpétuent.

Le rôle symbolique de l'aréquier se surajoute à ses fonctions utiles : production de noix d'un rapport appréciable, support de couronnes tressées en bambou servant à l'élevage des vers à soie etc…

Comme le bambou et le bananier, l'aréquier est une composante des paysages vietnamiens. Là encore, son emplacement n'est pas le fruit du hasard. Sa hauteur signale au loin la présence d'habitats. Il fait partie des grands arbres « marqueurs » et des bosquets environnant les lieux de culte.

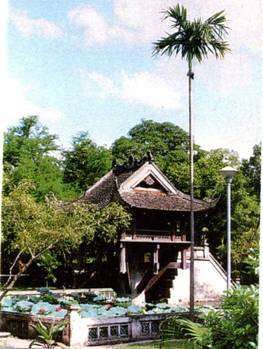

Pour conclure, chers lecteurs, regardez la une de couverture du bulletin, observez le superbe logo à sa gauche. La pagode Một Cột et cet aréquier enlacé par une liane de bétel ne sont-ils pas le symbole des valeurs auxquelles est attachée l'A.L.A.S. depuis sa création ?

Louise Brocas

(1) PHAM DUY KHIÊM – « Légendes des terres sereines » - Edition Mercure de France (1989) p. 182

(2) Extrait de « Anthologie de la poésie vietnamienne » Editions Gallimard (1981)

(3) Au Viêt-nam, la durée d'une chique de bétel est une mesure empirique du temps (trois à quatre minutes) datant d'une époque où l'horloge n'avait pas encore fait son apparition.

(4) L'incrustation serait une technique nord-vietnamienne imaginée par NGUYÊN-KIM, sous le règne de LÊ-HIEN-TÔN (1740-1787).cf. « Connaissance du Viêt-Nam » de Pierre HUARD et Maurice DURAND - chapitre XIII -

(5) Médecin militaire et photographe, auteur notamment d'un livre de référence : « Une campagne au Tonkin ».

(6) Pierre GOUROU, ancien professeur du Lycée Albert Sarraut et géographe célèbre, Joseph INGUIMBERTY, professeur à l'Ecole des Beaux Arts de l'Indochine et peintre renommé sont les auteurs de cet ouvrage fondamental pour la connaissance du Viêt-Nam

(7) cf. « Place et symboliques des végétaux dans les jardins domestiques au Viêt-Nam » Article de DINH TRONG HIEU publié dans le n°16 des « Cahiers d'études Vietnamiennes « (novembre 2003).