DOSSIER

UNE EXPOSITION – EVENEMENT AU MUSEE GUIMET

TRESORS D'ART DU VIETNAM, LA SCULPTURE DU CHAMPA

(12 OCTOBRE 2005 AU 9 JANVIER 2006)

Nous publions ci après, avec l'aimable autorisation du musée Guimet, quelques photos extraites du cd-rom "Sculptures du Champa"

En plein cœur du XVI° arrondissement de Paris, 6 place d'Iéna, Emile Guimet, industriel lyonnais passionné par l'histoire des religions, créa le musée qui porte son nom pour rassembler des œuvres illustrant les religions du Monde, de la Méditerranée au Japon. Inauguré en 1889, il devint en 1928 un Musée National et sa destinée fut tout autre. Il bénéficia des dépôts du Louvre, des envois d'archéologues, architectes et chercheurs français en mission en Asie, du fonds du Musée indochinois du Trocadéro (disparu en 1935) puis, dans les années d'après guerre, d'œuvres provenant de la redistribution des collections nationales. S'y ajoutèrent au fil du temps des acquisitions et des donations. Cette évolution en fit rapidement une institution vouée aux arts asiatiques.

Peu à peu se fit sentir la nécessité de rénover le bâtiment d'origine et tout particulièrement ses salles devenues inadaptées. Confiée aux architectes Henri et Bruno Gaudin, cette rénovation fut achevée en janvier 2001, après quatre ans de travaux. La rotonde centrale, la belle verrière et les ailes latérales furent conservées, car classées. C'est en creusant le sous-sol et en réaménageant complètement l'espace intérieur que le musée se métamorphosa.

Aujourd'hui, c'est plus qu'un musée, c'est un lieu magique offrant un inépuisable plaisir. C'est un lieu rare et accueillant, d'une modernité bien tempérée, où sont rassemblées sur 6000 m 2 d'exposition des collections couvrant cinq millénaires et offrant un panorama complet des arts des pays d'Asie. D'une salle à l'autre, les siècles et les esthétiques s'entremêlent grâce à des parcours prenant pleinement en compte l'Histoire de ces pays. Ainsi, au rez-de-chaussée, consacré à l'Asie du Sud-Est, se trouve la rotonde où sont exposées des œuvres artistiques du Viêt Nam. Cet espace lumineux, avec en son centre un magnifique tambour du Song Mà (1 er millénaire av. J.-C.), illustrant la culture de Dông Son (1) , est largement ouvert sur les salles consacrées aux arts anciens du Viët Nam et sur la « galerie du Champa ». Cette disposition symbolise l'unité territoriale des cultures vietnamienne et chame. Pour autant, la présentation séparée des œuvres et objets issus de ces cultures souligne bien la différence de leurs origines. Influence chinoise pour la première, influence indienne pour la seconde. Champa désigne la fleur de frangipanier mais aussi une région de l'Inde.

Au plan historique, leurs destins furent également bien différents ! La civilisation chame jetée aux oubliettes de l'histoire a refait surface grâce aux travaux des archéologues de l'Ecole Française d'Extrême Orient.

DECOUVERTE D'UN PEUPLE ET DE SA CULTURE

En visitant les ruines de My Son en 1899, L. Finot (2) découvrit deux textes sanskrits importants, dont l'un était sur la stèle de fondation du temple érigé au IV° siècle de notre ère par le roi Bhadravarman. Il trouva ensuite des inscriptions sur d'autres monuments. En les traduisant et en les interprétant, il reconstitua l'histoire d'une dynastie inconnue jusque là, celle du « roi du Gange », Gângârâja, dont le fondateur aurait accompli un pèlerinage en Inde. L. Finot donna ainsi un nouvel essor aux travaux de A. Bergaigne et E. Aymonier sur l'épigraphie chame. A. Cabaton, de son côté, menait des recherches fructueuses dans les domaines du folklore et de la linguistique. L'œuvre entreprise par L. Finot fut poursuivie par E.M. Durand.

En 1900, à partir d'un gros travail de fouilles et d'investigation, H. Parmentier réalisa un inventaire descriptif des monuments chams qui déboucha sur une étude très complète de l'art et de la civilisation de ce peuple sombré, depuis des siècles, dans l'oubli. C'est ainsi que fut créée l'archéologie du Champa. Le 22 juin 1918, le Gouverneur général A. Sarraut créa par arrêté une « Section des Antiquités cham du musée de l'Indochine » Il s'agit du musée de Tourane (Da Nang), avec son joli jardin ombragé de filaos où furent réunis tant de chefs d'œuvre d'une étrange et fascinante beauté. L'archéologie du Champa continua de s'enrichir de nombreuses données nouvelles grâce au concours bénévole de H. de Pirey et du docteur Sallet, conservateur du musée de Tourane.

Une nouvelle étape fut franchie grâce aux travaux de J.Y. Claeys. En fouillant les vestiges de Simhapura, l'ancienne capitale chame, il trouva des sculptures d'une qualité extraordinaire, très expressives : éléphants, gracieuses danseuses, danseurs d'une vivacité inouïe, musiciens… leur nombre était si important que le musée de Tourane ne pouvait les accueillir toutes. Il fut alors décidé de créer une section chame dans deux musées flambant neuf, ceux de Hué (musée Khai Dinh) et de Saigon.

Plus récemment, des archéologues vietnamiens ont poursuivi ce travail de recherches : Nguyen Khac Ngu, Nguyen Van Luan, Nhiem Tam, Tran Ky Phuong, Ngo Van Doanh. La « Société des Amis du Champa ancien » (SACHA), créée en 1994 avec le soutien du Pr. Y. Boisselier, auteur d'une des rares études sur la statuaire du Champa, a pour objet la création d'un centre de recherches sur le Champa ancien à Da Nang auquel elle apporte son aide, tout comme elle l'a fait lors de la réalisation du catalogue du musée de Da Nang, édité en 1997 par l'AFAO…Tous ces travaux ont permis et permettent de reconstituer l'histoire du Champa et de sa civilisation.

UN PEU D'HISTOIRE

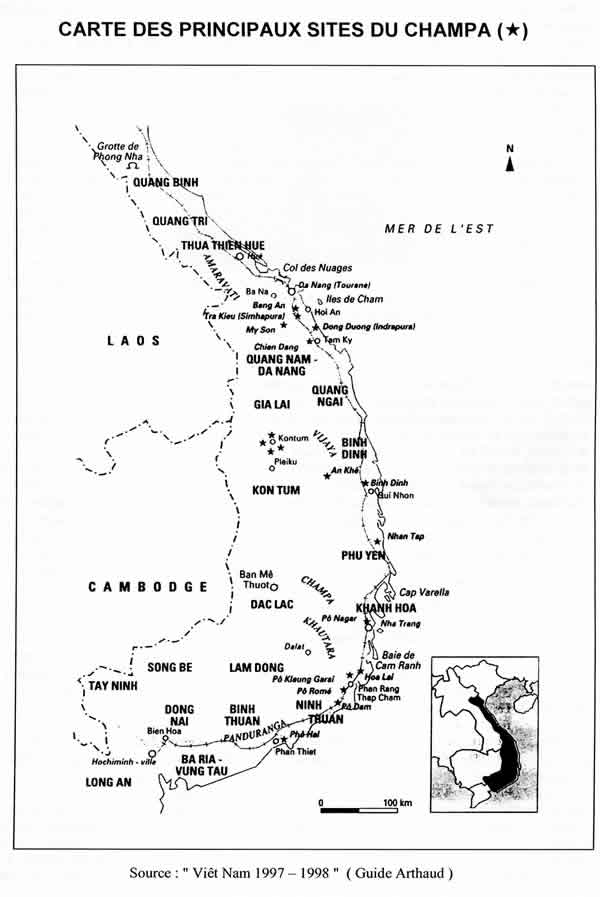

Les Chams sont les descendants de populations, de langue austronésienne et de filiation matrilinéaire (3) qui vécurent sur les hauteurs de la cordillère annamitique avant d'aller s'établir dans les plaines côtières du Centre du Viêt Nam actuel. En 192 ap.J.-C., ils fondèrent autour de la région de Hué (nom d'origine chame : »Hve ») un état indépendant que les archives chinoises mentionnent jusqu'au VI° siècle sous le nom de Lin Yi. D'après les inscriptions sanskrites trouvées à My Son, il fut appelé Champa en 758. Ce royaume était constitué de cinq principautés : Indrapura, Amaravati, Vijaya, Kanthara et Panduranga, principautés féodales, plus ou moins indépendantes. Ce qui fut une des faiblesses de ce royaume.

Sous l'influence de l'indianisation venue dès le 1 er siècle par le royaume Khmer du Funan, le mode de vie de sa population changea. Les Chams passèrent de la cueillette, la pêche et la chasse à l'agriculture irriguée. On a trouvé dans le Sud de leur ancien territoire les vestiges d'un grand réseau d'irrigation et de puits d'eau douce, le long du littoral. Ils développèrent peu à peu une statuaire originale. Le plus ancien vestige archéologique trouvé au Champa est le bouddha de bronze de Dong duong (IV° siècle), un chef-d'œuvre qui est très proche du style de la production artistique de la dynastie Gupta (Inde du Nord). De cette même époque, date la fondation par le roi Bhadravarma, dans le Cirque de My Son, du premier sanctuaire dédié à Civa Bhadreçvara, destiné à devenir le centre de tous les cultes royaux.

L'agriculture, la pêche, le commerce firent la richesse du Champa. Les pays méridionaux venaient y échanger leurs produits contre ceux en provenance de Chine et d'Annam. Situé au carrefour des grandes routes maritimes, le Champa contrôla pendant des siècles la Mer de Chine et entretint des échanges avec l'Inde, la Chine, les navigateurs arabes. De grands ports furent créés : Hôi An, Binh Dinh…

A son apogée (VI° siècle), ce royaume s'étendait, tout le long de la côte, des Monts de Hoành Son (porte d'Annam) jusqu'au Cap Vung Tàu ( cap Saint Jacques), soit sur plus de 1000 kilomètres de long. La religion officielle était le brahmanisme. Du Nord au Sud, furent édifiés des temples, des stupas, des « kalans » aux proportions harmonieuses, telles que les tours de Hoa Lai. Mais des rivalités entre les différentes principautés se manifestèrent, notamment lors de la construction du temple de Pô Nagar. Au IX° siècle le roi Indravarman II adopta le bouddhisme du Mâhâyana, ou Grand Véhicule, et fit construire un grand centre bouddhique autour d'un monastère à Dong duong. Dès lors, pendant un siècle, les rois chams de la dynastie d'Indrapura furent tous bouddhistes.

Le Champa, royaume riche, attisa les convoitises des Javanais se manifestant par voie de mer, des Khmers qui l'occupèrent de 1203 à 1220 et des Chinois intéressés par ses richesses minières et forestières. Incursions, pillages et razzias furent au cœur des relations sino-chames du II° au IX° siècle, époque de la fin de la colonisation chinoise sur le Dai Cô Viet. Lorsqu'en 939, le Dai Cô Viet accéda à l'indépendance, Lê Dai Han envoya une ambassade au Champa. Le roi Vijaya Sri retint l'ambassadeur. Lê Dai Han organisa tout aussitôt une expédition. La capitale Indrapura fut détruite en 982. Au cours de l'année 1000, les Chams ne parvenant plus à repousser les Viêts transférèrent leur capitale à Vijaya, proche de l'actuel Quy Nhon. Commencèrent alors, en même temps que le déclin du Champa, des siècles de luttes entre ces deux royaumes, marquées de péripéties variées, mais surtout par le mouvement millénaire (X°-XIX° siècle), appelé « Marche vers le Sud » (« Nam Tiên »).

Dès le X° siècle, les dynasties régnant sur le Dai Cô Viêt, puis sur le Dai Viêt (4) eurent à faire face aux problèmes posés par une démographie galopante. C'est une des raisons qui suscita la mise en œuvre d'une stratégie d'expansion vers le Champa. La proclamation d'un édit impérial stipulant l'octroi, par la Cour impériale, aux défricheurs et aux fondateurs de hameaux, d'un statut officiel en échange de privilèges fonciers et fiscaux, mit en branle la « Marche vers le Sud », qui emprunta le corridor littoral du Centre du Viêt Nam actuel. D'abord « pacifique » cette marche, par la suite, fut la cause de plusieurs guerres et aboutit à la disparition du Champa. Elle s'est effectuée par bonds successifs, en franchissant progressivement le chapelet des petites vallées enclavées dans les chaînes du massif de la cordillère annamitique descendant vers la mer. Ainsi purent s'implanter des populations venues du delta du Fleuve Rouge pour défricher les terres que les Chams, moins nombreux, moins bien organisés et moins outillés, ne cultivaient pas. Les troupes du Dai Viêt suivaient derrière. Elles avaient pour mission la défense de chaque nouvel espace conquis. Le Dai Viêt pouvait justifier ses interventions en mettant en avant les raids des corsaires chams sur ses côtes méridionales. En fait, après que ses troupes eurent franchi le col de Hoân Son, où passait la frontière le séparant du Champa, il visait son annexion.

Les Chams, guerriers redoutables, se battirent pied à pied… le roi Chè Bông Nga (il n'est connu que sous son nom vietnamien) entreprit de 1361 à 1390 une série de raids accompagnés de razzias, pillages, prises d'esclaves, dans le delta du Fleuve Rouge. Il pilla la capitale Thang Long en 1371 et en 1377. Combats désespérés, barouds d'honneur ! Il fut assassiné en 1389. Sa mort porta un coup fatal aux Chams.

Plus tard, leur armée constituée de 100.000 hommes subit l'assaut de l'empereur Lê Thanh Tôn et de ses 250.000 soldats. Leur capitale transférée au Sud, Vijaya, fut détruite en 1471, 40 000 de leurs combattants furent décapités et 30 000 déportés. Ce fut le coup de grâce !

Toutes les provinces situées au Nord du Col des Nuages, passèrent sous l'autorité directe de Lê Thanh Tôn, tandis que les provinces méridionales devenaient des territoires vassalisés, puis un protectorat. « Mais, les révoltes des Chams, puis des Tây Son, enfin les luttes d'influence sous les Nguyên, firent que le Champa subsista de fait jusqu'eu 1832, date à laquelle il fut rattaché à la province de Binh thuân » (5) C'est ainsi qu'après avoir dominé durant quatorze siècles un vaste territoire (plus du tiers du Viet Nam actuel), territoire où s'était épanouie une brillante civilisation, le Champa et son peuple connurent les vicissitudes des défaites et de la décadence, avant de sombrer.

De cet Etat maritime entré dans l'Histoire vers la fin du II° siècle et dont le déclin, aussi bien politique qu'artistique, débuta à la fin du X° siècle, il ne reste aujourd'hui qu'une ethnie : environ 100 000 chams. Cette ethnie est divisée en deux groupes, n'entretenant aucune relation. Le premier habitant entre Phan Ri et Phan Rang (ancienne Panduranga) a gardé une structure sociale à filiation matrilinéaire. Il pratique les cultes brahmaniques mêlés de bouddhisme ainsi que de croyances ancestrales. Le second, vivant dans la région de Chau Doc, a adopté une structure sociale à filiation patrilinéaire et pratique l'islam.

Ce bref aperçu historique serait incomplet s'il ne mentionnait pas les vestiges de la civilisation et de la culture du Champa. Ils sont nombreux. D'après Philippe Papin, il y a 250 sites répertoriés. Nous avons choisi deux exemples pour attester de la splendeur de cette civilisation :

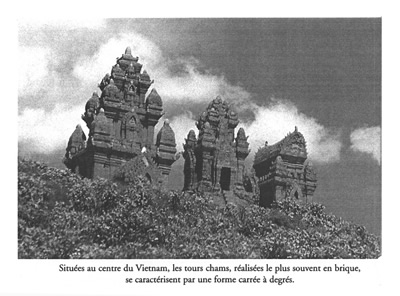

• le sanctuaire hindouiste de Pô Nagar (la Dame de la Cité), édifié entre le VII° et le XII° siècle selon les règles de la géomancie chame et constitué de quatre temples en forme de tour. La tour Nord, coiffée d'un toit pyramidal, est une œuvre majeure de l'architecture chame ;

• le sanctuaire de My Son, érigé entre le IV° et le XIII° siècle. Au IV° siècle, le roi Bhadravarman édifia un premier temple à la gloire de Civa. Par la suite, chaque souverain fit construire de nouveaux temples, tant pour la mémoire des dynasties passées, que pour la célébration des dieux hindous. Aujourd'hui, il ne reste que vingt cinq temples sur les soixante-dix d'origine. L'un d'eux est surmonté d'un toit en forme de coque de navire. On peut voir à l'intérieur des décorations florales ainsi qu'un bas-relief en briques représentant deux éléphants sous un arbre peuplé d'oiseaux.

Dans le domaine de la statuaire, les 300 statues découvertes dans le site de My Son, à Dong Duong et Tra Kieu, sont d'inspirations religieuses, entre bouddhisme et brahmanisme. La plupart sont en grès et en bronze. Elles concrétisent les nombreuses influences assimilées par les Chams, peuple de marins, qui ont abouti à une culture singulière. Culture qui, à son tour, a franchi les frontières du Champa. (6)

Lors de la première étape de la « Marche vers le Sud », « au gré des vagues de migrations et des défrichements, la longue cohabitation des Viêts et des Cham donna naissance à une civilisation originale – les régions du Centre en portent encore l'empreinte – qui a beaucoup marqué Thang-Long, l'ancienne Hanoi, notamment dans le domaine de l'orfèvrerie, de la statuaire et de la musique (7) . La découverte en 2003, des vestiges de la cité impériale de Hanoi a ainsi fait surgir des motifs décoratifs et des inscriptions en langue du Champa. Ces vestiges démontrent l'influence sur le Nord d'une culture Cham, jadis très forte, mais que le confucianisme d'Etat, à partir du XV° siècle, a soigneusement fait disparaître (8) »

Ces vestiges de l'âge d'or du Champa font partie des Trésors d'art du Viêt Nam. S'il reste encore de nombreuses données à expliciter, ils ont fait émerger la splendeur perdue des Chams. Certains alasiens vivant ou voyageant au Viêt Nam ont pu en admirer des témoignages, d'autres en visitant le musée Guimet, à Paris, ou le musée Georges Labit à Toulouse… Certains autres désireraient pouvoir admirer ces chefs-d'œuvre dont les medias ont commencé à parler dans les années 1996 et suivantes. C'est pourquoi le programme de rentrée du Musée Guimet de Paris devrait réjouir nos lecteurs. En voici les temps forts :

UNE EXPOSITION - EVENEMENT AU MUSEE GUIMET

« TRESORS D'ART DU VIETNAM, LA SCULPTURE DU CHAMPA »

(du 12 octobre 2005 au 9 janvier 2006)

En 2002, la mise en place d'un atelier de restauration de sculpture au musée de Da Nang, à l'instigation du Musée Guimet avec le soutien de l'Ecole Française d'Extrême Orient, avait permis le renforcement des liens culturels anciens entre le Viêt Nam et la France. Cette exposition concrétise cette coopération, qui se poursuit.

Pour la première fois, le grand public pourra découvrir les deux plus importantes collections vietnamiennes d'art cham : celles des musées de Da Nang (48 pièces) et de Ho Chi Minh Ville ( 15 pièces). Il pourra découvrir aussi 7 sculptures conservées sur le site de My Son, 23 pièces appartenant au musée Guimet, 2 sculptures du musée Rietberg de Zurich et une œuvre du musée Guimet de Lyon. Au total, 96 sculptures en grès, bronze et métal précieux, présentées chronologiquement afin de suivre l'évolution de la statuaire chame.

La présentation de clichés du fonds Charles Carpeaux (1902-1904) retraçant la redécouverte des grands sites chams et une sélection de moulages des années 1930, illustrant certains aspects importants de l'architecture du Champa, seront le prélude de la scénographie de cette exposition, dont les commissaires sont : Pierre Baptiste et Thierry Zéphir.

Les visiteurs trouveront à la librairie du Musée Guimet le catalogue de l'exposition (400 pages, près de 200 illustrations couleur et noir et blanc).

Dans le cadre de cette exposition, à l'auditorium, sont prévues :

-

le Jeudi 27 octobre, à 12h15, une conférence du Pr. Lê Thành Khôi sur : « Les rapports culturels entre les Viêts et les Chams dans l'Histoire » ;

- le mercredi 7 décembre, de 10h30 à 17h00, une journée d'étude sur le « Patrimoine duViêt Nam : aspects de la civilisation chame – Cent ans de recherches et de découvertes »,accompagnée en matinée de projection de films originaux et de photographies inédites du début du XX° siècle

- le jeudi 15 décembre, à 12h15, une conférence de M. Tran Quang Hai, chercheur au Musée de l'Homme, sur le thème : « A la découverte de la musique du Vietnam ». Cette conférence sera illustrée par des documents sonores et une démonstration effectuée par le conférencier.

- le vendredi 6 janvier, à 20h30, un concert avec Bach Yen, Quynh Hanh, Tran Quang Hai, avec en toile de fond les « Traditions musicales du Vietnam. »

UN CYCLE DE FILMS SUR LE VIETNAM : « ROUTE MANDARINE »

16 documentaires et films très intéressants : « Troupe de cirque ambulant » de Viet Linh, « Les coupeurs de bois » de Vuong Duc, « Georges Condominas à travers trois documentaires » etc.…

Vous pourrez trouver le programme de la « Route Mandarine » (du 26 octobre au 13 janvier, séances à 12h15) sur notre site « alasweb.free.fr ».

Allez au musée Guimet !… Bon « voyage au Centre du Viêt Nam ».

L.B.

Notes :

(1) cf.dossier central du Bulletin n°144 (4 ème trimestre 1998) : « Les Tamnours de bronze, clef de la culture de Dông So'n.

(2) Diplômé de l'Ecole des Hautes Etudes, puis directeur adjoint des Conférences de sanskrit, il fut nommé en 1898 directeur de la Mission archéologique de l'Indochine fondée par arrêté du Gouverneur Général Paul Doumer, mission qui , en 1900, prit le nom d'Ecole Française d'Extrême- Orient.

My Son est aujourd'hui classé au patrimoine culturel mondial. Depuis la réunification du Viêt Nam la r énovation des tours chames est effectuée sous l'égide de l'UNESCO.

(3) De la famille linguistique malayo-polynésienne, langues du Sud Est Asiatique, d'Océanie et de Madagascar. Filiation matrilinéaire, l'organisation sociale reposait sur un régime matriarcal, notamment pour l'héritage.

(4) En 1054, le roi Ly Thài Tôn nomma son pays le « Dai Viet ». Ce nom restera celui du pays des Viets jusqu'en 1804.

(5) Lê Thanh Khôi in « Voyages dans les cultures du Viêt Nam », p.72

(6) La culture chame avait intégré à sa manière les religions et les langues venues de l'Inde : d'une part l'hindouisme et le bouddhisme, et d'autre part le sanskrit.

(7) En 1202, le roi Ly Cao Tôn avait fait recueillir les chants du Champa qui étaient tristes et mélancoliques. La musique en était si plaintive qu'elle semblait exprimer la douleur d'un peuple meurtri par la conquête étrangère. En 1044, Ly Thai Tôn avait ramené du Champa ces captives, anciennes filles du palais d'un roi Cham, qui savaient chanter et danser. On attribue une grande influence de la musique chame sur le « chant de Hué ».

(8) Philippe Papin in « Mille ans pour bâtir un pays », article paru dans le numéro hors série de la revue « Géo » : « Vietnam, spécial anniversaire – 1975-2005-« p.29

BIBLIOGRAPHIE :

-

« CONNAISSANCE DU VIET NAM », par Pierre HUARD et Maurice DURAND, édité par l'Ecole Française d'Extrême-Orient

-

« VOYAGE DANS LES CULTURES DU VIET NAM », par Lê Thanh Khôi – Décembre 2001 – Editions Horizons du Monde

-

Revue « ITINERAIRE DES ARTS » - Midi-Pyrénées (décembre 97 – mai 98) - Indochine , X° - XII siècle : quatre chefs-d'œuvre de sculpture chame à Toulouse et un à Paris – Article de Lydia (née Brochard) et Jean-Pierre RAYNAUD.

-

Brochures et communiqué de presse du Musée Guimet.

Nous publions ci après, avec l'aimable autorisation du musée Guimet, quelques photos extraites du cd-rom "Sculptures du Champa"